|

||||||

消失的乡村补锅匠

蒋光平

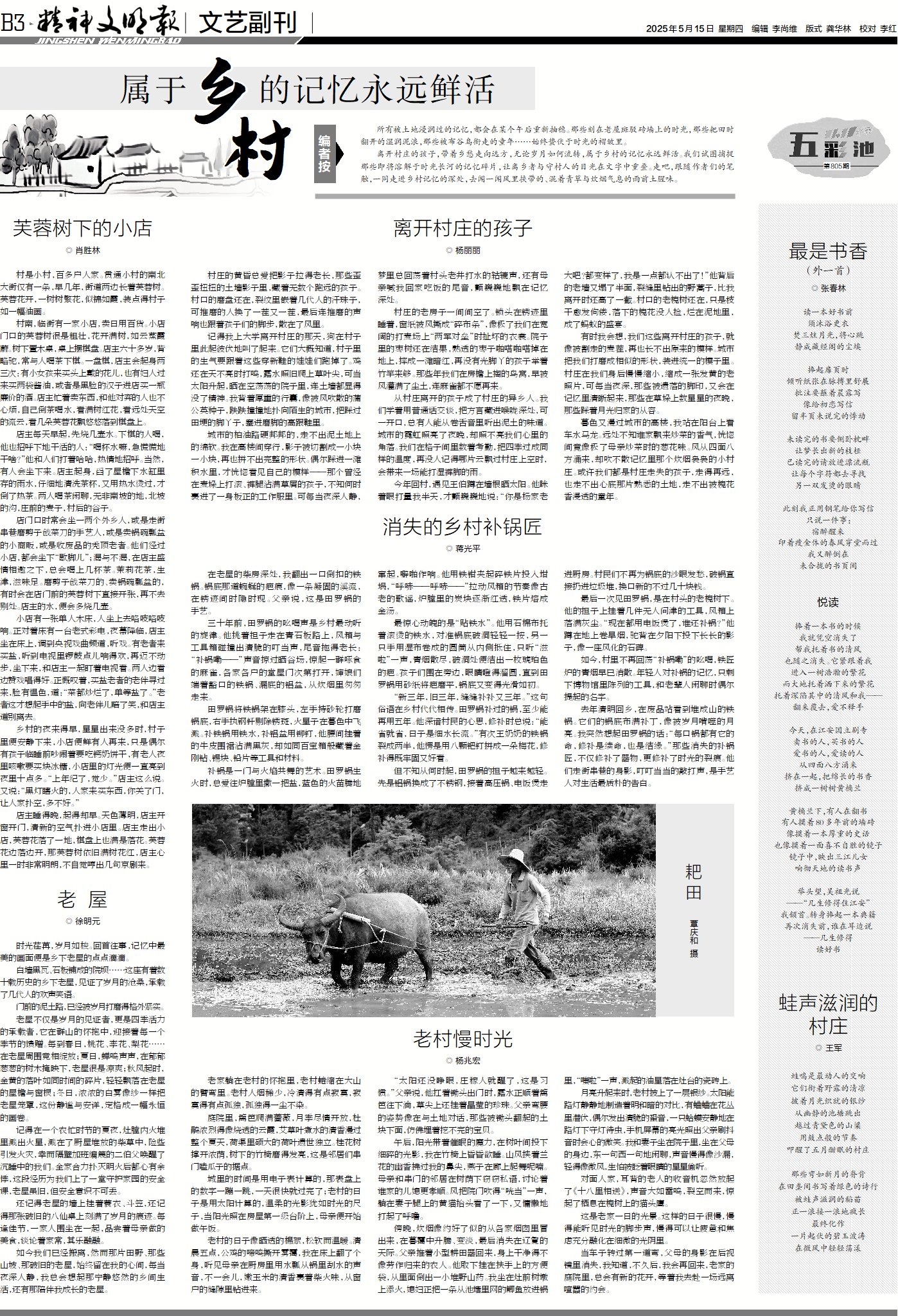

在老屋的柴房深处,我翻出一口倒扣的铁锅。锅底那道蜿蜒的疤痕,像一条凝固的溪流,在锈迹间时隐时现。父亲说,这是田罗锅的手艺。 三十年前,田罗锅的吆喝声是乡村最动听的旋律。他挑着担子走在青石板路上,风箱与工具箱碰撞出清脆的叮当声,尾音拖得老长:“补锅嘞——”声音掠过晒谷场,惊起一群啄食的麻雀,各家各户的堂屋门次第打开,婶娘们端着豁口的铁锅、漏底的铝盆,从炊烟里匆匆走来。 田罗锅将铁锅架在膝头,左手持砂轮打磨锅底,右手执钢钎剔除锈斑,火星子在暮色中飞溅。补铁锅用铁水,补铝盆用铆钉,他腰间挂着的牛皮围裙沾满黑灰,却如同百宝箱般藏着金刚钻、锡块、铅片等工具和材料。 补锅是一门与火焰共舞的艺术。田罗锅生火时,总爱往炉膛里撒一把盐,蓝色的火苗腾地窜起,噼啪作响。他用铁钳夹起碎铁片投入坩埚,“呼哧——呼哧——”拉动风箱的节奏像古老的歌谣,炉膛里的炭块逐渐红透,铁片熔成金汤。 最惊心动魄的是“贴铁水”。他用石棉布托着滚烫的铁水,对准锅底破洞轻轻一按,另一只手用湿布卷成的圆筒从内侧抵住,只听“滋啦”一声,青烟散尽,破洞处便结出一枚琥珀色的疤。孩子们围在旁边,眼睛瞪得溜圆,直到田罗锅用砂纸将疤磨平,锅底又变得光滑如初。 “新三年,旧三年,缝缝补补又三年。”这句俗语在乡村代代相传。田罗锅补过的锅,至少能再用五年。他深谙村民的心思,修补时总说:“能省就省,日子是细水长流。”有次王奶奶的铁锅裂成两半,他愣是用八颗钯钉拼成一朵梅花,修补得既牢固又好看。 但不知从何时起,田罗锅的担子越来越轻。先是铝锅换成了不锈钢,接着高压锅、电饭煲走进厨房。村民们不再为锅底的沙眼发愁,破锅直接扔进垃圾堆,换口新的不过几十块钱。 最后一次见田罗锅,是在村头的老槐树下。他的担子上挂着几件无人问津的工具,风箱上落满灰尘。“现在都用电饭煲了,谁还补锅?”他蹲在地上卷旱烟,驼背在夕阳下投下长长的影子,像一座风化的石碑。 如今,村里不再回荡“补锅嘞”的吆喝,铁匠炉的青烟早已消散。年轻人对补锅的记忆,只剩下博物馆里陈列的工具,和老辈人闲聊时偶尔提起的名字。 去年清明回乡,在废品站看到堆成山的铁锅。它们的锅底布满补丁,像被岁月啃噬的月亮。我突然想起田罗锅的话:“每口锅都有它的命,修补是续命,也是结缘。”那些消失的补锅匠,不仅修补了器物,更修补了时光的裂痕。他们走街串巷的身影,叮叮当当的敲打声,是手艺人对生活最质朴的告白。 |