|

||||||

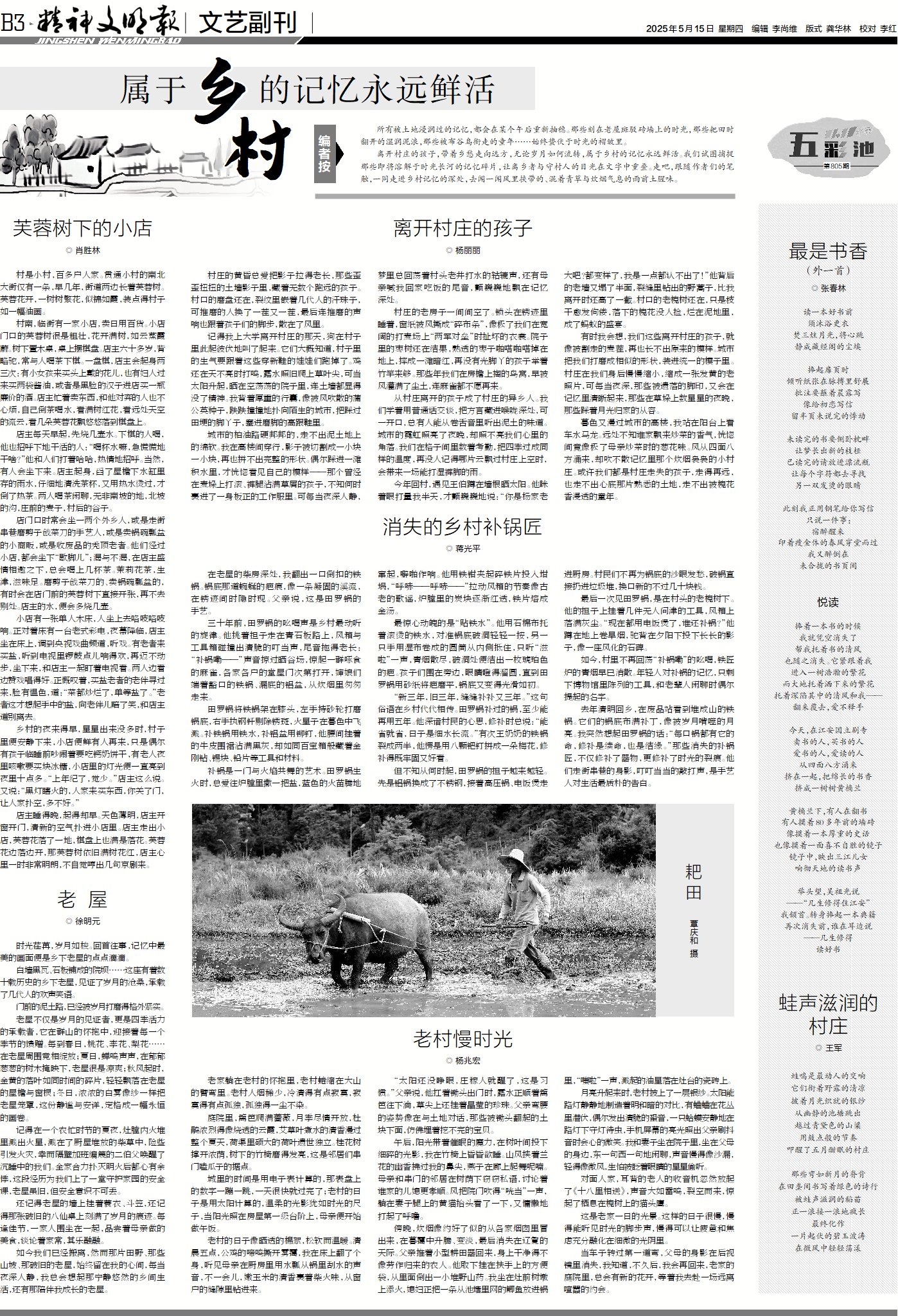

老村慢时光

杨兆宏

老家躺在老村的怀抱里,老村蜷缩在大山的臂弯里。老村人烟稀少,冷清得有点寂寞,寂寞得有点孤独,孤独得一尘不染。 庭院里,篱笆爬满蔷薇,月季尽情开放,杜鹃浓烈得像烧透的云霞,艾草叶煮水的清香漫过整个夏天,荷渠里硕大的荷叶遗世独立。桂花树撑开浓荫,树下的竹椅磨得发亮,这是邻居们串门嗑瓜子的据点。 城里的时间是用电子表计算的,那表盘上的数字一蹦一跳,一天很快就过完了;老村的日子是用太阳计算的,温柔的光影犹如时光的尺子,当阳光照在房屋第一级台阶上,母亲便开始做午饭。 老村的日子像晒透的棉絮,松软而温暖。清晨五点,公鸡的啼鸣撕开雾霭,我在床上翻了个身,听见母亲在厨房里用水瓢从锅里刮水的声音,不一会儿,嫩玉米的清香裹着柴火味,从窗户的缝隙里钻进来。 “太阳还没睁眼,庄稼人就醒了,这是习惯。”父亲说,他扛着锄头出门时,露水正顺着篱笆往下淌,草尖上还挂着晶莹的珍珠。父亲弯腰的姿势像在与土地对话,那些被锄头翻起的土块下面,仿佛埋着挖不完的宝贝。 午后,阳光带着催眠的魔力,在树叶间投下细碎的光影,我在竹椅上昏昏欲睡。山风挟着兰花的幽香拂过我的鼻尖,燕子在廊上起舞呢喃。母亲和串门的邻居在树荫下窃窃私语,讨论着谁家的儿媳更孝顺。风把院门吹得“咣当”一声,躺在妻子腿上的黄猫抬头看了一下,又慵懒地打起了呼噜。 傍晚,炊烟像约好了似的从各家烟囱里冒出来,在暮霭中升腾、变淡,最后消失在辽夐的天际。父亲推着小型耕田器回来,身上干净得不像劳作归来的农人。他取下挂在扶手上的方便袋,从里面倒出一小堆野山药。我坐在灶前树墩上添火,媳妇正把一条从池塘里网的鲫鱼放进锅里,“嗤啦”一声,溅起的油星落在灶台的瓷砖上。 月亮升起来时,老村披上了一层银纱。太阳能路灯静静地制造着明和暗的对比,有蛐蛐在花丛里潜伏,偶尔发出清脆的蛩音,一只蛤蟆安静地在路灯下守灯待虫,手机屏幕的亮光照出父亲刷抖音时会心的微笑。我和妻子坐在院子里,坐在父母的身边,东一句西一句地闲聊,声音慢得像沙漏,轻得像微风,生怕被眨着眼睛的星星偷听。 对面人家,耳背的老人的收音机忽然放起了《十八里相送》,声音大如雷鸣,裂空而来,惊起了栖息在槐树上的猫头鹰。 这是老家一日的光景。这样的日子很慢,慢得能听见时光的脚步声,慢得可以让疲惫和焦虑充分融化在细微的光阴里。 当车子转过第一道弯,父母的身影在后视镜里消失,我知道,不久后,我会再回来,老家的庭院里,总会有新的花开,等着我去赴一场远离喧嚣的约会。 |