|

||||||

数字化时代,实体书店如何探步向前?

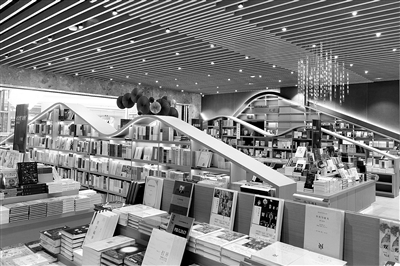

轩客会·格调书店(SM广场店)。本报记者 王露 摄

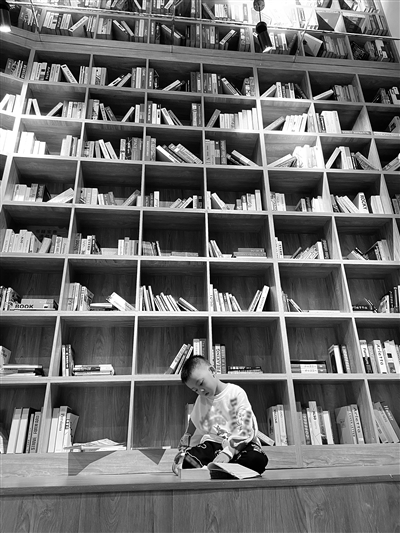

重庆一家书店里,小朋友徜徉书海。 本报记者 卢瑶 摄

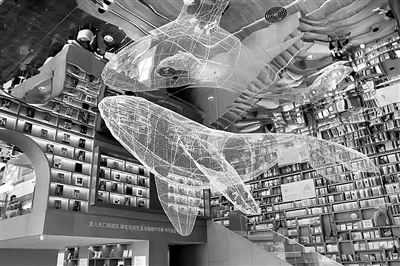

知了·成都朗基湖畔时光店。本报记者 王露 摄 全民数字化阅读率持续攀升,纸质阅读时长与数字阅读时长相比,差距明显;图书零售渠道继续分化,电商的低价图书销售模式,挤占实体书店生存空间;定位不清,差异化发展道路不明,一些小书店难以为继……在数字化浪潮的冲击下,线下实体书店面临严峻挑战。一些书店坚守本色,也有书店悄然转型,在关闭与重张之间、变与不变之间,实体书店如何探索自身生存发展之道?又应当如何在时代大潮中保持长久而又旺盛的生命力呢? 行业困境 在多重挑战中如何向前? 近几次全国国民阅读调查数据显示,我国成年国民数字化阅读倾向进一步增强,在“数读”比“纸读”更受青睐的背景下,实体书店这一业态似乎也逐渐被“抛弃”。 2019年,西安就曾以2391家实体书店位列全国书店数量排行第四位。尽管数量位于前列,但实体书店难掩“悲哀”。 2024年10月8日,被誉为“最美书店”的茑屋书店西安迈科中心店终止营业。2024年9月30日,“网红书店”钟书阁西安店宣布闭店。闭店的告别信,既是当下实体书店面临生存挑战的缩影,也道出了传统出版发行行业寻找经营转型之道的紧迫性和重要性。 在某问答社区上,一则“为什么大家不愿意选择读纸质书”的帖子下,有网友回复:“坐地铁、挤公交,电子书可以随时读。”也有网友坦言:“下班回家只想刷短视频,根本想不起拿本书读读。” 除了阅读习惯的改变,实体书店的市场销售也受到网络电商的巨大冲击。 数据显示,短视频电商成为仅次于平台电商的第二大图书销售渠道,实体书店的市场份额进一步下降。资深出版人三石认为,低价直播模式对实体书店销售冲击巨大。有业内人士表示,线上图书价格比线下低20%左右。 此外,不容回避的是,一些书店从书籍种类、服务质量到购书环境,都无法满足当下消费者的需求。 天津市一位实体书店负责人说,实体书店租金等运营成本较高,往往靠“图书+X”的运营模式,引入咖啡、文创、轻餐饮等才能勉强收支平衡,“多元经营下,一些书店不重视图书质量,什么好卖摆什么。” 而在一些网红书店,一些热衷于拍照的读者也确实有可能给别人带来不好的阅读体验。曾有人吐槽,求“放过”某个知名书店,“拍几张得了,别占着走道拗造型。”此外,众多商拍确实影响了书店的运行秩序以及读者看书。 转型尝试 摸着石头蹚过了几条河? 在困境面前,关闭与重张是实体书店摸索转型的必然之路。近年来,实体书店正经历前所未有的转变,钟书阁、言几又、西西弗书店等网红书店不断涌现,“图书+咖啡”“图书+文创”“图书+旅游”“图书+餐饮”“图书+社群”等“图书+”的多元化运营探索,吸引众多消费者光顾打卡,取得了不错效果。同时,书店风格的多元化丰富了中国的读书文化,也促进了出版市场的繁荣。 还有书店尝试联合社区,实现融合发展。作为全国首家将政府公共文化资源与民间社会组织资源创新结合而组建的多功能、高质量的阅读、创作公共文化空间,毛边书局·桃蹊书院由成都市成华区桃蹊路街道文化活动中心与古旧书籍老店毛边书局联合创立。这个开在居民家门口的书院,逐渐成为辖区居民想去、爱去的公共文化空间。 随着文旅消费崛起,还有人把书店搬进乡村。 天光云影,古道白马。坐落于云南大理剑川县沙溪古镇的先锋沙溪白族书局,在晨光中迎来了新的一天。书局于2020年8月正式营业,与一般“网红”书店开业一段时间后客流量骤减不同,先锋书店,这家开在云南大理的乡村书店,虽地处西南边陲,却获得了持续的人气。近年来,沙溪专注打造白族文化IP,深挖茶马古道资源,形成了文旅消费“一体化”新格局。书局,也因此乘上了文旅发展的“东风”。 与此同时,书店进驻乡村的步伐明显加快。甲辰暮春,浙东会稽山水间,在一座延伸至湖面、近万平方米的岛屿上,原取水厂的空间被改造成图书区、鲁迅研究特展馆、文创馆和咖啡馆,加上原有乔木,一个山水园林式的文化空间浑然而成。在这个文化空间周边,各类业态齐全——鲁镇街区、社戏剧场、自然风光、特色餐饮、酒店,都在步行可及范围内。最重要的是,这里离柯岩风景区不足5公里,书店开设在此,便能从景区游客中获得潜在客流。 当地文旅集团工作人员表示,浙江“千万工程”造就了万千美丽乡村,书店等文化空间已经成为乡村建设的重要组成部分。 而面对“来势汹汹”的直播带货与短视频销售,实体书店是参与还是不参与? 营业20余年,布衣书局在北京古旧书行业颇有名气。“布衣书局接触直播较早,有意识地将直播与销售联系起来是在2020年春节之后。”书局创始人胡同告诉笔者,通过直播达成的销售额已占布衣书局流水的一半以上,直播成为不可或缺的销售模式。 中国书刊发行业协会理事长艾立民表示,目前实体书店转型呈现“四大转变”——从单纯卖书向提供阅读服务的转变、从卖场到阅读空间的转变、从线下到线上线下融合发展的转变、从单一经营到多元化经营的转变。 留住读者 流量如何变“留量”? 近两年来,一些读者开始回归实体书店。“线下场景中,产品、服务与消费者的接触是直接的。”三石说,实体书店是连接人与人、人与书、人与作者、人与活动的阅读与社交空间,这是虚拟的网络空间无法给予的。 同时,当书店凭借“高颜值”成为“网红店”,琳琅满目的文创产品和咖啡甜点代替书籍成为“主角”,人们也在思考:书店的独立价值与核心竞争力在哪里? 业内人士认为,提升“选品特色”是书店的灵魂。实体书店可以靠“颜值”吸引读者,但最终能留住读者的仍是“内涵”。天津市河西区图书馆副馆长徐瑞琳表示,图书选品要经过调查、筛选等,贴近读者需求,只有保持独有的“选品特色”,才能吸引更多读者。 2024年3月,北京海淀,被誉为“百万学子大书房”的中关村图书大厦重新开业。相隔不远,北大老牌书店“风入松”归来。被称为“爱书人的港湾”的万圣书园,也凭借深厚的学术背景和丰富的图书资源,持续吸引大批读者。 在上海文艺氛围浓郁的长乐路上,朵云书院·戏剧店成为戏剧迷们的“天堂俱乐部”。他们不仅可定期获得戏剧大咖的推荐书单,还能参加剧本朗读会,在书店里的“小剧场”参加演出。戏剧店提出“创意共生”口号,孵化原创戏剧,与各类艺术院校携手变身“产学研”基地,探索根据热门题材生成并反向输出戏剧作品。 “每一间书店,都要让读者找到热爱的理由。”上海世纪朵云文化发展有限公司总经理凌云说,实体书店经营不易,一直在努力创新。现在的书店更像书房、讲堂、展厅、剧场、会场、文苑、客厅……书店运营者集图书发行商、文化服务商、空间运营商“三位一体”。 近年来,一系列扶持实体书店发展的政策陆续出台。2023年发布的《关于推动实体书店参与公共文化服务的通知》提出,支持实体书店参与政府购买公共文化服务项目,引导实体书店参与公共文化服务网络建设,鼓励实体书店参与公共阅读资源建设。 业内专家提出,实体书店要想更好地活下去,还需更多打造数字化阅读无法替代的线下沉浸阅读体验,让书店成为一种生活方式。 南开大学新闻与传播学院副教授马瑞洁认为,“即使在互联网时代,人们也不能把所有生活都留存于虚拟空间,依然需要与‘附近’建立联系。在这样的背景下,书店可带给读者更丰富的‘在场’体验。” “书店是城市里的文化之光,是不可或缺的精神绿洲。对于爱书人来说,书店是不灭的理想。”全国实体书店联盟计划“书萌”发起人孙谦说。书店连接着文化空间、社会空间、精神空间,只有坚持以知识服务为宗旨,以大文化为目标市场,才能成为读者心中永远温暖的那束光。 (综合新华网、中国新闻网、《光明日报》、《三秦都市报》等)

|