|

||||||

争议渐歇,从木刻版画到公共记忆——

从鲁迅夹烟墙画事件聊开去

编者按 在绍兴鲁迅故里的花岗岩景墙前,墙画上鲁迅夹烟的形象已静静矗立 22 年。这幅曾融入景区日常的艺术画面,因游客孙女士的一则控烟投诉引发广泛争议。袅袅烟痕间,一场始于个体投诉的争论迅速升温,最终演变为全民参与的文化思辨。 本期“深读”便以这起鲁迅夹烟墙画事件为切入点,详细梳理事件从投诉发起、网络发酵到公众热议的完整脉络,深入探寻景区当初选择这幅作品作为入口核心景墙的考量,我们亦收录了这场争议中不同立场的多元声音,为读者呈现更全面的讨论视角。

绍兴鲁迅故里。(图源:“绍兴鲁迅纪念馆”微信公众号)

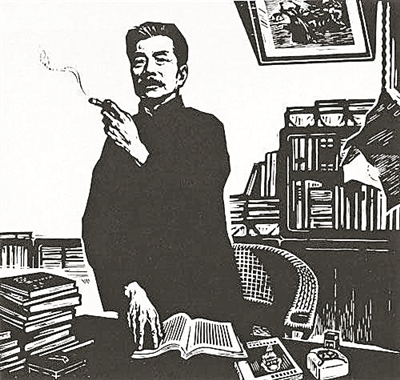

李以泰所作的木版画。(图源:“作家文摘”微信公众号)

鲁迅雕像。(图源:“绍兴鲁迅纪念馆”微信公众号) 梳理 从投诉到道歉 尊重鲁迅、尊重历史、尊重艺术 浙江省绍兴市的鲁迅纪念馆有一面鲁迅手里夹着香烟的网红打卡墙,部分游客到鲁迅纪念馆参观游览,会到这面墙点燃打火机或者香烟,拍一张“给先生点支烟”的打卡照。 但近日,这面墙画遭到游客投诉,游客孙女士在社交平台上发文,认为绍兴鲁迅故里景区鲁迅抽烟的墙画不妥当,并在8月22日将此事投诉到了浙里办,建议将画面换成鲁迅右手握拳伏案版画。 此事迅速在网上发酵,许多网友表示:我对鲁迅在自己墙上吸烟没意见,并有不少网友致电景区,要求景区坚持尊重历史,不要因为个别人的观点修改相关画面。8月25日,“绍兴鲁迅纪念馆”微信公众号回复称,鲁迅故里景区始终坚持尊重鲁迅、尊重历史、尊重艺术,不轻易改变鲁迅故里在广大游客中的既有形象。 事件热度不减,有网友发现,投诉者孙女士社交账号主页介绍中标注:烟草电子烟out,只可“尼古丁袋”。其账号发布的内容除了投诉抵制抽烟,还经常宣传推广尼古丁袋的好处。不少网友认为此事有炒作之嫌,小编搜索发现,网友截图的社交平台,目前孙女士已隐藏账号。 据@大河报报道,天津嘉康律师事务所武爱君对此作出解读:尼古丁袋系脱离了烟草制品的尼古丁产品,仍存在成瘾的可能性。尼古丁袋在我国尚未取得生产销售批准,同时由于其不具备我国法律法规要求的烟草产品的正规形式,对人体影响尚不明确,不具备作为商品的基本要求,因此其生产、销售、宣传,均有涉嫌违法的可能。 8月28日,投诉绍兴鲁迅纪念馆鲁迅夹烟墙画的当事人孙女士在微博发布长文及视频回应事件,并为占用公共资源空间致歉。孙女士称,会投诉鲁迅夹烟墙画是因为“这里是真的有好多人在墙前打卡陪一根,学点烟,被迫闻二手烟毒气。而周围都是孩子。如果没有这样,我可能也不会建议。”并称“希望以后鲁迅墙画前,不要再有人吸烟,学点烟”。 评论中有网友认为她的底层逻辑出现了偏差,是典型的“我解决不了吸烟,所以我选择解决掉鲁迅”,对此孙女士回应“我对鲁迅没有针对性,这画是任何一个别的人,我都会建议换”。 另据澎湃新闻报道,8月30日凌晨,孙女士在社交平台贴出了绍兴故里景区对其投诉的答复意见。答复意见称,“景区始终坚持尊重鲁迅、尊重历史、尊重艺术,不轻易改变鲁迅故里在广大游客心中的既有形象”。另一方面,目前景区范围内已覆盖禁烟标识,并有文明引导员对游客抽烟行为进行劝阻。 8月30日,小编注意到,投诉“鲁迅夹烟”墙画的当事人孙女士@非吸烟者权益策略师Ada微博账号被封。页面显示,“该账号因被投诉违反《微博社区公约》的相关规定,现已无法查看”。 据微博社区观察员官方账号@围脖侠:经核实,所示违规用户@非吸烟者权益策略师Ada存在多次借控烟之名违规推广所谓尼古丁袋等行为,因违反法律法规和社区公约的有关规定,现已受到关闭账号的处置。 寻源 画从何来? 一幅李以泰于1974年创作的名为《马克思主义是最明快的哲学》的版画作品 “鲁迅夹烟”这幅墙画所参考的原画,是著名版画家、浙江省版画家协会原副主席李以泰于1974年创作的一幅版画作品,原名为《马克思主义是最明快的哲学》,生动刻画了鲁迅研读马克思主义著作时凝神思考、豁然开朗的形象,作品先后发表在《杭州日报》《浙江日报》等媒体上,成为人们心中鲁迅的经典形象之一。 根据现有的历史资料照片,较早反映鲁迅夹烟的镜头画面是在1927年。在鲁迅生平研究者荣挺进收集的一些鲁迅生活照片中,有一张是1927年9月11日,鲁迅与许广平、蒋径三在广州艳芳照相馆的合影,画面上鲁迅一袭白色长衫端坐在椅子上,手里夹着一根香烟。“这应该是现存历史资料照片里,较早反映鲁迅先生吸烟的画面了。”荣挺进说道,他还指着鲁迅随后于1928年、1930年拍摄的两张单人照片里,均有手指“夹烟”的动作。1936年鲁迅临去世前十天夹着香烟与木刻青年侃侃而谈的画面,被摄影记者沙飞捕捉到,为后来画家、雕塑家创作“鲁迅夹烟”艺术形象提供了母本模板。上世纪五六十年代,鲁迅与战友瞿秋白的多幅木版画里,均有鲁迅夹烟的动作画面。 几十年来,李以泰先生这幅名作已深入人心。北京鲁迅博物馆、上海鲁迅纪念馆、绍兴鲁迅纪念馆等都收藏或展示有鲁迅吸烟造型的美术作品。 面对投诉,绍兴鲁迅纪念馆回应称:“鲁迅是中国现代新兴木刻的倡导者,景墙用木刻形式表现,符合鲁迅文化的历史背景,富有民族性、地方性和艺术性。景墙落成至今已有22年之久,是鲁迅故里的组成部分,已成为海内外游客来绍兴的重要打卡地。鲁迅故里景区始终坚持尊重鲁迅、尊重历史、尊重艺术,不轻易改变鲁迅故里在广大游客中的既有形象。” 对此,中国美术家协会副主席李象群表示赞同绍兴鲁迅纪念馆的决定。“鲁迅的夹烟形象,和他的胡须、长发共同构成了他的特征符号。这些年无论是版画家,还是雕塑家,创作鲁迅形象的作品大多都有他手指夹烟的动作,去掉了烟头,如同剃光了胡须。”李象群称,今年3月底,他在中国现代文学馆建馆四十周年时捐赠的鲁迅塑像,就有他身着长衫手夹香烟的艺术形象。 鲁迅长孙周令飞则向北青报记者表示,“鲁迅吸烟、拿笔已成为他的标志动作。”在周令飞看来,公众既有提意见和投诉的权利,也有抽不抽烟的选择权。但要尊重历史人物的本来面貌,维护好画家的作品。 探因 为什么选择这幅画? 这幅响当当的版画名作刻画的鲁迅,被公认是鲁迅先生最经典的形象之一 鲁迅夹烟景墙位于鲁迅故里东入口,由花岗岩组成,高4.5米,长15米左右,画面主要由鲁迅画像和鲁迅故里的典型风貌组成,镌写了苍劲有力的“鲁迅故里”四个大字,至今已有22个年头,已成为鲁迅故里的标志之一。作为景区入口,更作为绍兴文化地标、网红打卡点,景区当初为什么会选这幅画作为墙画原型? 其实,这一鲁迅经典形象在上墙以前就已经深入人心。画像的原作是名为《马克思主义是最明快的哲学》的黑白木刻版画,出自中国美术学院教授李以泰之手。时任杭州王星记扇厂美术设计的李以泰,在1974年创作了这幅作品,在上世纪七八十年代的报纸、杂志中频繁出现过,深受读者的喜爱,是一幅响当当的版画名作。其刻画的鲁迅,也被公认是鲁迅先生最经典的形象之一。 绍兴市书画界人士认为:“艺术家的创作经过深思熟虑,凸显的是人物精神状态。这是得到普遍认可的名作。” 2002年,鲁迅故里历史文化保护工程启动,绍兴有关部门召开专家评审会,商讨入口处景墙怎么建。 鲁迅是中国新兴木刻的开拓者,评审会上,专家提议景区入口处的景墙从木刻版画作品中提取主要元素。绍兴鲁迅纪念馆原馆长裘士雄是受邀发言的专家,他就提到可以用这幅版画。经过讨论,大家认为这幅版画是名作,适合作为景墙内容。 李以泰竖排呈现的原画“挪”到景区入口,以横排的形式怎么呈现?这个难题却被画中自带的烟雾轻松化解。“景墙横向延展,一侧是鲁迅故里整体形象的白描,另一侧是‘鲁迅夹烟’形象,烟雾恰恰能衔接这两个画面主体。”裘士雄回忆,大家觉得这个设计让人眼前一亮,让画面鲜活且富有整体性。 绍兴文理学院蔡元培艺术与设计学院副院长张继钟认为,这是一种很好的艺术手法,用烟气做衔接,让作品各个主体之间显得更连贯,这种手法在山水画创作中也很常见。 鲁迅夹烟景墙已经22岁了,它既不是绍兴公共场合最早的鲁迅形象,也不是投资最大的文化地标,却在市民和游客心目中影响最为深远。社交平台上,这面景墙掀起泼天流量,年轻人的镜头齐刷刷投向这里,表达对先生的敬意。无形之中,这面墙兼具了流量入口、展示窗口的多重功能。 浙江省鲁迅研究会秘书长卓光平在接受采访时说,他2011年从北京师范大学博士毕业到绍兴文理学院工作时,到的第一个景点就是鲁迅故里,留下的第一张照片便是在这处景墙下。在他和一些鲁迅研究者看来,这一形象最能代表真实的鲁迅。 争议 从墙上香烟 到网络“硝烟” 大部分网友都不赞成更改墙画 在孙女士投诉前,可能我们谁也没想到,鲁迅先生手中的香烟会在今天演变成一场网络“硝烟”。 热议持续至今,一部分网友赞成选用不抽烟的形象,当与时俱进,一部分网友认为事件的争议能引起社会对控烟的重视,没什么不好,当然,大部分网友都不赞成更改墙画,呼吁尊重鲁迅、尊重历史、尊重艺术。但不得不说的是,游客在墙画前“点烟打卡”的行为艺术确有不妥,打卡可以,请别点燃手中烟。8月26日,人民网-观点频道发表《人民热评:从“鲁迅抽烟”说开去》一文对事件进行了评论,原文如下: 近日,浙江绍兴鲁迅纪念馆一面鲁迅手里夹香烟的网红打卡墙,被部分游客投诉,认为这幅墙画不妥,会对青少年的行为规范有不良影响。相关话题一度冲上热搜。 鲁迅“横眉冷对千夫指”的斗士形象,既是特定历史条件下的真实反映,也已成为中国人民集体记忆中的文化符号。网红打卡墙上的鲁迅形象艺术化还原了“生活中的鲁迅”,让我们在感悟其战斗姿态之外,得以感受其普通人的真实一面。针对鲁迅夹烟墙画被指“可能对青少年产生不良引导”,相信绝大多数人都能得出客观公允的判断。正如有网友留言表示,“我从小就看着鲁迅先生的形象长大,到现在我也没有抽烟。”这从一个侧面表明,相关指摘确有偏颇之处。 投诉权是现代法治社会赋予公民的重要权利,是监督公权力、完善社会治理的有效途径。从消费者权益保护到公共事务参与,合规渠道内的理性投诉推动了无数社会问题的解决。然而,投诉权的行使如同所有权利一样,有其边界与尺度。这个边界就是“实事求是”的原则,就是既要符合当下的公序良俗与法律法规,又要尊重历史和事实本身的逻辑。 “对历史人物的评价,应该放在其所处时代和社会的历史条件下去分析。”历史人物的公共形象往往承载着超越个体的时代精神与民族记忆,简单以今日标准解构历史形象,无异于文化上的“刻舟求剑”。当投诉内容涉及历史人物和相关评价时,我们更需警惕用今人的标准苛责古人,避免陷入历史虚无主义的泥潭。当我们就这类问题提出意见时,应当问自己:我的诉求是基于真实的历史认知还是当下的情绪投射?是旨在促进文化传承还是制造对立分裂?是尊重公序良俗还是追求标新立异? 理性投诉与历史评价的辩证法,本质上是一种文化成熟度的体现。一个健康的社会,应当既能保障公民畅所欲言的权利,又能守护共同的历史记忆;既能与时俱进地反思传统,又能珍视那些构成民族精神基石的符号与价值。 在历史与现实的对话中,我们需要少一些“破”的冲动,多一些“立”的智慧;少一些非此即彼的对立,多一些兼容并蓄的包容。 9月1日,《新京报》在社论版刊发《边投诉“鲁迅夹烟”边推销尼古丁袋,不是公益》一文,对孙女士的行为作出批评:明里做公益,暗里做生意,如此“挂羊头卖狗肉”的行为,也透支了宝贵的社会信用。当日,本报观点版《文明棱镜》栏目也以《鲁迅夹烟墙画引发的多重思考》为题,对事件进行了多维度评论,扫码即可直达版面,一起看见事件的许多面。

综合自人民网、澎湃新闻、《北京青年报》、《绍兴日报》等

|