|

||||||

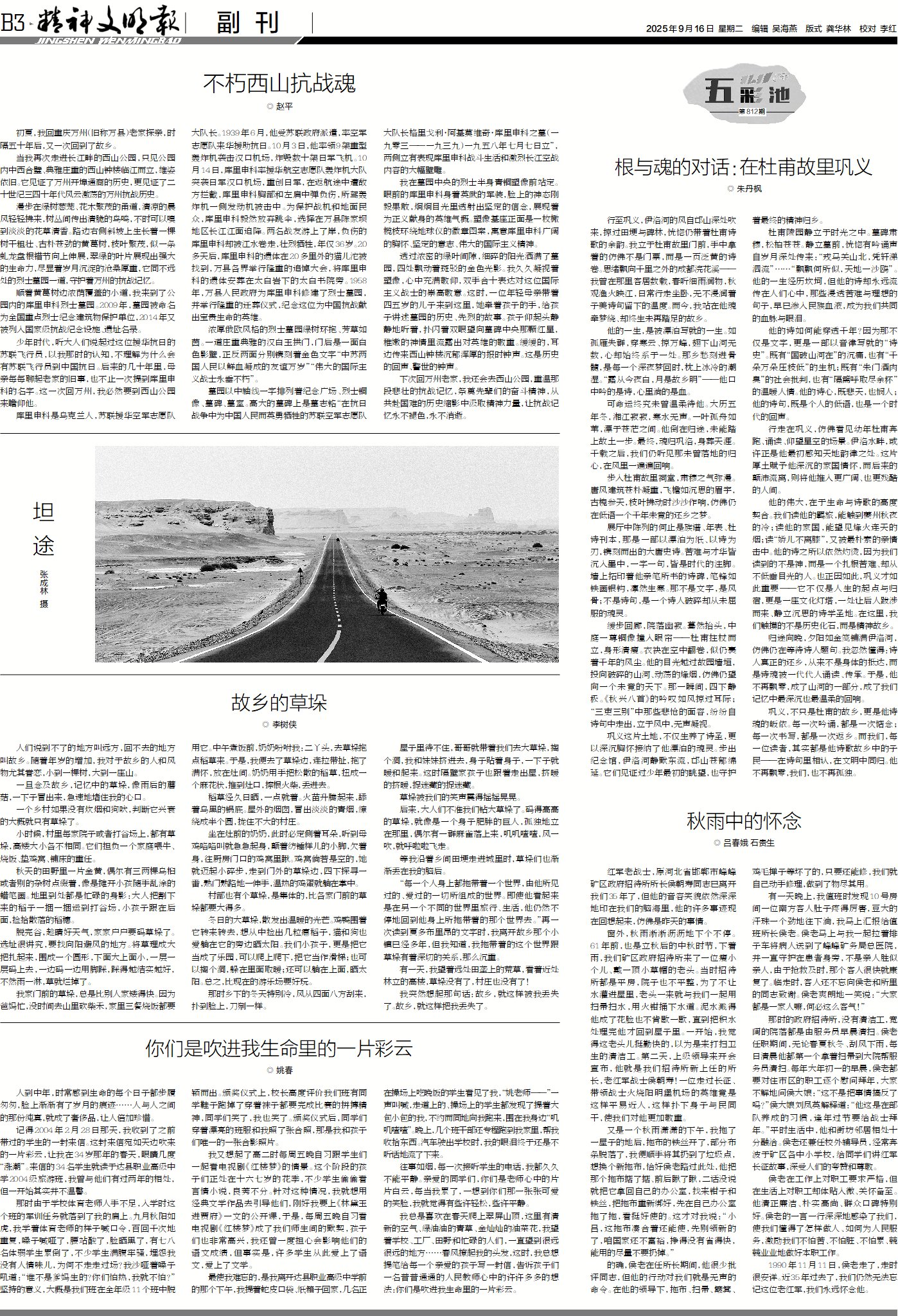

故乡的草垛

◎ 李树侠

人们说到不了的地方叫远方,回不去的地方叫故乡。随着年岁的增加,我对于故乡的人和风物尤其眷恋,小到一棵树,大到一座山。 一旦念及故乡,记忆中的草垛,像雨后的蘑菇,一下子冒出来,急速地堵住我的心口。 一个乡村如果没有炊烟和狗吠,判断它兴衰的大概就只有草垛了。 小时候,村里每家院子或者打谷场上,都有草垛,高矮大小各不相同。它们担负一个家庭喂牛、烧饭、垫鸡窝、铺床的重任。 秋天的田野里一片金黄,偶尔有三两棵乌桕或者别的杂树点缀着,像是摊开小孩随手乱涂的蜡笔画。地里到处都是忙碌的身影:大人把割下来的稻子一捆一捆运到打谷场,小孩子跟在后面,捡拾散落的稻穗。 脱完谷,趁晴好天气,家家户户要码草垛了。选址很讲究,要找向阳避风的地方。将草理成大把扎起来,围成一个圆形,下面大上面小,一层一层码上去,一边码一边用脚踩,踩得越结实越好,不然雨一淋,草就烂掉了。 我家门前的草垛,总是比别人家矮得快。因为爸妈忙,没时间去山里砍柴禾,家里三餐烧饭都要用它。中午煮饭前,奶奶吩咐我:二丫头,去草垛抱点稻草来。于是,我便去了草垛边,连拉带扯,抱了满怀,放在灶间。奶奶用手把松散的稻草,扭成一个麻花状,推到灶口,擦根火柴,丢进去。 稻草经久日晒,一点就着。火苗升腾起来,舔着乌黑的锅底。屋外的烟囱,冒出淡淡的青烟,缭绕成半个圆,拢住不大的村庄。 坐在灶前的奶奶,此时必定侧着耳朵,听到母鸡咯咯叫就急急起身,颠着纺锤样儿的小脚,欠着身,往厨房门口的鸡窝里瞅。鸡窝倘若是空的,她就迈起小碎步,走到门外的草垛边,四下探寻一番,熟门熟路地一伸手,温热的鸡蛋就躺在掌中。 村部也有个草垛,是集体的,比各家门前的草垛都要大得多。 冬日的大草垛,散发出温暖的光芒。鸡鸭围着它转来转去,想从中捡出几粒瘪稻子,猫和狗也爱躺在它的旁边晒太阳。我们小孩子,更是把它当成了乐园,可以爬上爬下,把它当作滑梯;也可以掏个洞,躲在里面取暖;还可以躺在上面,晒太阳。总之,比现在的游乐场要好玩。 那时乡下的冬天特别冷,风从四面八方刮来,扑到脸上,刀剜一样。 屋子里待不住,哥哥就带着我们去大草垛,掏个洞,我和妹妹挤进去,身子贴着身子,一下子就暖和起来。这时隔壁家孩子也跟着走出屋,挤暖的挤暖,捉迷藏的捉迷藏。 草垛被我们的笑声震得摇摇晃晃。 后来,大人们不准我们钻大草垛了。码得高高的草垛,就像是一个身子肥胖的巨人,孤独地立在那里,偶尔有一群麻雀落上来,叽叽喳喳,风一吹,就呼啦啦飞走。 等我沿着乡间田埂走进城里时,草垛们也渐渐丢在我的脑后。 “每一个人身上都拖带着一个世界,由他所见过的、爱过的一切所组成的世界。即使他看起来是在另一个不同的世界里旅行、生活,他仍然不停地回到他身上所拖带着的那个世界去。”再一次读到夏多布里昂的文字时,我离开故乡那个小镇已经多年,但我知道,我拖带着的这个世界跟草垛有着深切的关系,那么沉重。 有一天,我望着远处田垄上的荒草,看着近处林立的高楼,草垛没有了,村庄也没有了! 我突然想起那句话:故乡,就这样被我丢失了。故乡,就这样把我丢失了。 |