——四川省都江堰市推进农村精神文明建设掠影

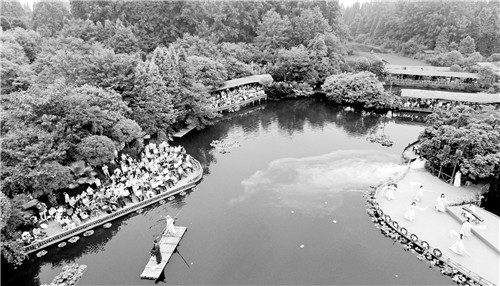

柳街镇田园诗歌节

都江堰,看得见山、望得见水、记得住乡愁。

在这里,每个季节都有不同的味道,安龙的海棠、中兴的梨花、石羊的桃花、蒲阳的油菜花……时时花香萦绕;

在这里,村民在道德讲堂朗诵着自己创作的诗歌,村务公开栏里的“道德红榜”获得村民称赞,社会主义核心价值观被村民手绘在了民居墙上;

在这里,富有特色的美丽村庄如同一颗颗珍珠点缀着广袤的土地,全国第一家农民诗社、全国首个中国非物质文化遗产川派盆景传承基地、中国海棠艺术第一村,更是吸引了众多游客的到来;

在这里,一场你追我赶的幸福美丽新村建设和“三美”示范村创建正在持续进行中,居住环境更加秀美,农民生活更加富美,社会风尚更加新美。

柳街镇水月社区笑脸墙

情满安龙花似海

“我爱成都·探访美丽新村”成都市女记协三八节“走转改”活动现场,“柳街妈妈”分享特色美食

妙笔绘美景

乡村入画来

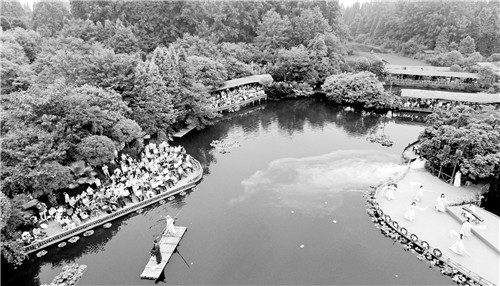

绿绕篱墙,鱼戏荷塘,在特色树屋里卧床听鸟叫虫鸣,推窗看流水人家……环境优美的水月民宿,成为很多都市人尤其是年轻人躲避喧嚣,给自己“开个小差”的“桃源”。

水月民宿位于都江堰柳街镇水月社区。在这里,一村翠绿、一塘清水、一墙笑脸与青砖黛瓦的村落人家融成了美丽的乡村画卷;以 “三美”示范村创建、社会主义核心价值观、文明新风等为主题的墙绘让人忍不住驻足细看;行走在青石砖铺就的林荫小路,耳边会听到村民在朗诵自己创作的诗歌;农家书屋、文化长廊等阵地弘扬着真善美,传递着正能量;干净整洁的房前屋后,天真的小孩嬉戏玩乐,闲聊的村民悠然自得……这一组组富有文明气息和地方特色的乡村画面,令人心旷神怡,吸引着众多游客的到来。得益于“三美”示范村创建,水月社区的环境近年来有了极大的改善。2016年12月,世界卫生组织健康城市合作中心命名水月社区为“健康促进社区”。

安龙镇泊江社区也是“三美”示范村创建的生动样本。泊江社区拥有得天独厚的盆景、海棠资源优势, 110多公顷的总面积中,海棠花的种植面积达到50多公顷。然而这个令人向往的“花的海洋”,几年前却是另外一番模样。“我1998年嫁到这里,那个时候村里都是碎石路,也没有路灯,我们一家六口住在一间简陋的青瓦房里。”泊江社区妇女主任邓玉芳对记者说:“现在的生活条件比以前好了很多,干净整洁的水泥路通到了每家每户,整齐的路灯方便了我们的出行,社区对基础设施和公共配套设施进行了完善,很多村民自发盖起了二层小洋房。生活越来越舒适了,村民的文明意识也明显提高。现在很多村民起床的第一件事,就是自觉把房前屋后收拾得干干净净。发现村里哪里有垃圾,村民会自发前往打扫。在村民们的主动参与下,环境整治工作延伸到了村里的每个角落,村子变得非常漂亮。”

泊江社区从“硬件”和“软件”两方面着手,让乡村环境更加秀美。尤其是每逢三月时,海棠花开正浓,满园馨香的海棠公园引得众多游客前来玩耍。2015年,泊江社区成功创建成都市级“风尚新美、环境秀美、生活富美”“三美”示范村;今年3月1日,成都市委、市政府正式授予泊江社区市级“住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气”“四好村”称号。

通过“三美”“四好”村创建,水月社区、泊江社区和都江堰其它乡村旧貌换新颜,也为农村经济发展注入了新活力。近年来,都江堰立足国际旅游名城建设大格局,以城乡环境综合治理为统揽,加强环境基础设施建设,全市农村呈现天蓝水净、绿荫环绕的生态环境。如今,道路硬化通畅,院落干净整洁,绿化美化到位,已成为文明生态村镇的重要标志。

农区变景区

村民笑开怀

产业兴、村民富。漫步在景色怡人的泊江社区,不仅能感受到原汁原味的“乡愁味道”,还能清楚地明白乡村旅游产业怎样“鼓起村民的钱袋子”。

有着“中国海棠艺术第一村”美誉的泊江社区非常适宜海棠花的生长。已有160多年历史的“川西海棠王”就在这里,当时的胡氏众族人皆以此为母树取枝繁育海棠,现今海棠公园的海棠大都出于此。10多年前,泊江社区便已是都江堰市的花卉“龙头”村,群众收入可观。然而,近年来我国花木市场日渐疲软,传统的花木销售产业无法满足村民日益增长的生活需求,很多村民选择外出打工。泊江社区四组村民、52岁的社区“产业致富带头人”何成君一家也是如此,她和丈夫平日里在都江堰打工,从事保险公司销售和绿化工程方面的工作。2014年在泊江社区海棠公园举办了第一届海棠花节,由此拉开了村民“靠着海棠花,吃着旅游饭,奔上致富路”的序幕,何成君一家也抓住了这个千载难逢的致富良机。

“我很喜欢保险销售员这份工作,可以接触外面的世界,了解最新资讯,但每年举办海棠花节的两个月时间里,我和爱人都会把农家乐开起来,迎接来自四面八方的游客。和我们一样的村民还有很多。”何成君对记者说,2016年第三届海棠花节开幕前,她投入10万元完成了对自家农家乐的升级改造。“我们还修建了凉亭和卫生间,游客们赏花累了,就可以到凉亭里免费休息一下。村子的环境变美了,生活也因此富足了。我们目前就想尽可能地把环境保护好,给游客更贴心的服务,让游客玩得开心,成为我们农家乐的回头客。”何成君开心地说。

将海棠母树的分枝无私大方地分给当地群众,带动大家共同靓化家园、发家致富,在潜移默化中培育了互助互帮、诚信包容、向善向好的良好民风。依托海棠特色资源优势,并将其转变为当地经济的重要产业支撑,使泊江社区的发展蒸蒸日上,“村民的钱袋子”鼓起来了。这就是“三美”创建的最好体现。2017四川花卉生态旅游节主会场暨都江堰市海棠花生态旅游节共吸引游客126万余人次,旅游综合收入达4400万余元。

而在水月社区,从事民宿旅游的农民也越来越多。从去年最早修建的三间特色树屋对外营业后,越来越多的村民开始腾出自家房屋,加入到做民宿的队伍中。水月民宿目前拥有农家民宿18家和特色树屋3间,实现统一管理和运营。由于每月接待游客量不断攀升,水月民宿协会会长周仕强对记者说:“我们今年计划再修建7个特色树屋,以满足游客增长的需求。”

村庄环境美了、群众腰包鼓了、民风更加和谐了。把风景变成产业,水月社区和泊江社区只是其中的两个点。在都江堰的其它乡村,同样的变化也正在发生。近年来,都江堰将乡村旅游发展作为农村经济发展的重点,坚持“农区变景区、田园变公园、产品变商品、农房变客房”的发展战略,推进生态文明建设,打造了可持续发展的农业生态经济产业。

“薅秧歌”声扬

诗歌“话乡愁”

“喜见盛世风尚新,学习雷锋广施仁。邻里和睦情切切,语言文明意殷殷。相扶相帮解困危,互助互爱显倍亲……”水月社区农民诗人刘光国一首《风尚新美》的诗,描述了他眼中“三美”示范村创建后带来的变化。历史上,李白、杜甫等众多知名诗人留下了无数田园诗歌,如今,在中国诗歌之乡柳街镇,全国第一家农民诗社——柳风农民诗社的会员们农忙时节下田干农活,闲暇时间以诗会友。“我们的诗词通俗易懂,除了是我们自己的爱好外,对培养淳朴的村风民风也起到了明显作用。”70岁的柳街镇民安村村民康洪对记者说,很多诗词反映的都是农村的新面貌、新风尚、新变化,比如“三美”创建、社会主义核心价值观宣传、村规民约等主题。这些诗词被写到了居民墙上,大家在散步时都看得到,不仅为乡村增添了色彩,而且传播了正能量,引导村民讲文明、树新风、除陋习,推动了农村精神文明建设。

美丽乡村建设不仅在于一路风景,更在于老百姓崇德向善、和谐乐居的幸福心境。都江堰这座千古名城有着太多的精神食粮,让百姓“食用”与分享。水月社区两个月前成立了邻里互助协会,邻里互助蔚然成风;“六讲”“百姓故事会”等主题活动让农村群众真正认识到乡风文明建设对农村产业发展、农民生活改善的积极促进作用;《村民公约》的出台,令乡风更加淳朴;精彩纷呈的文化活动,从精神文化生活着手,不断提升农民的幸福感……

“黄鳝出洞尾巴摇,你唱秧歌我来解,天上唱完唱地下,一家一家唱起来。”6月18日,第六届中国成都国际非物质文化遗产节——2017中国(都江堰)田园诗歌节举行。在四川省级非物质文化保护遗产“柳街薅秧歌”实景展示现场,一声响亮的号子,响彻在一望无际的绿色秧田里。从四个方向走来的村民,头戴斗笠,一身白色的素衣,肩扛一根用来薅秧的长长竹竿,从农田深处缓缓走来,最后在左右两边宽阔的秧田里自动形成相对的两只薅秧队伍,开始用竹竿薅秧。领头的汉子刚一唱完,田间的众人相继大声附和每一句的后三个字。朴实响亮的歌声,混合着领唱、和声,气势恢宏,恰是一曲震撼田野的交响乐。如今,每到薅秧时节,在农田劳作的柳街镇农民就会遥相呼应,遍坝盈耳,越唱越远,此起彼伏。

都江堰推进“三美”示范村创建的过程,就是改变农村精神面貌、培育文明乡风、提高农民文明素养的过程;是把乡村建设成农民的美丽花园、生活乐园和精神家园的过程;更是推动农村精神文明建设又好又快向前发展的过程。都江堰下辖14个乡镇,5个街道,共有187个涉农社区,目前已涌现省级文明村镇4个、成都市级文明村镇6个,2014年-2016年成都市“三美”示范村创建活动,每年均有点位入选成都市重点示范村。也正是这一个个美丽乡村的崛起,让都江堰的文明创建呈现出令人鼓舞的生动模样。