王道安

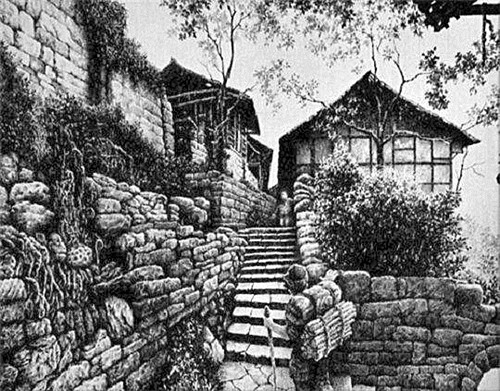

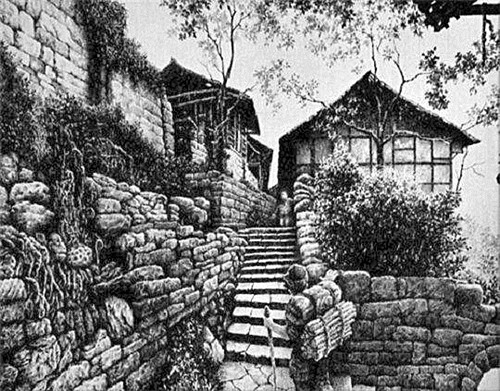

《小镇》

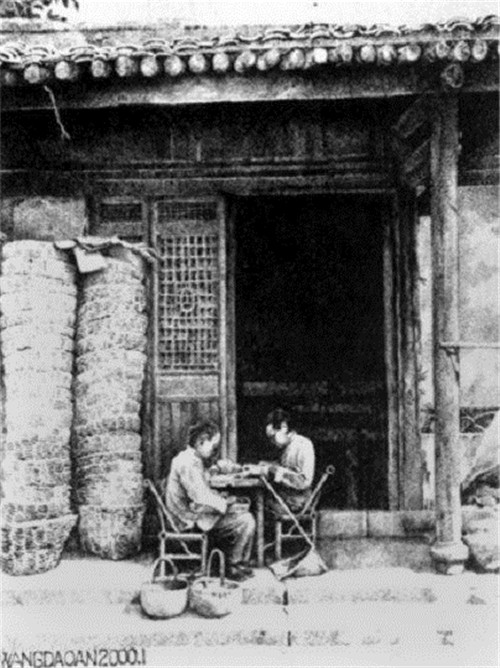

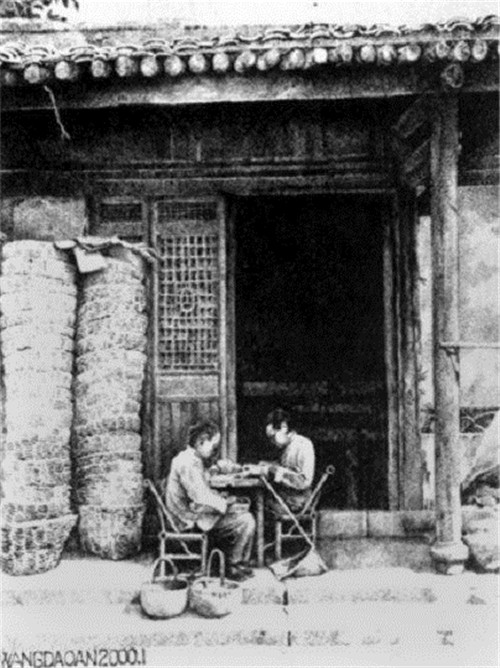

《放学以后》

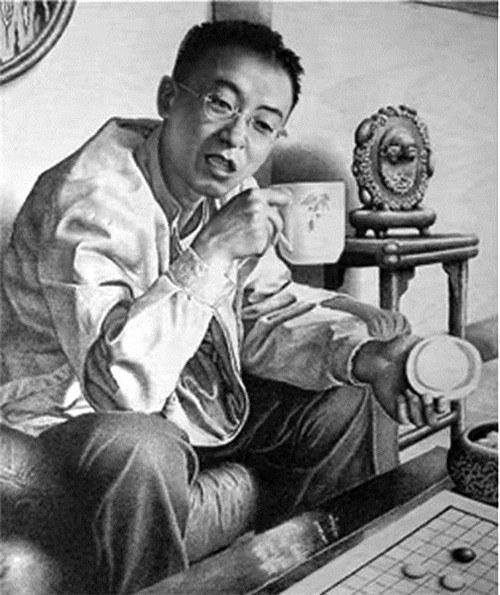

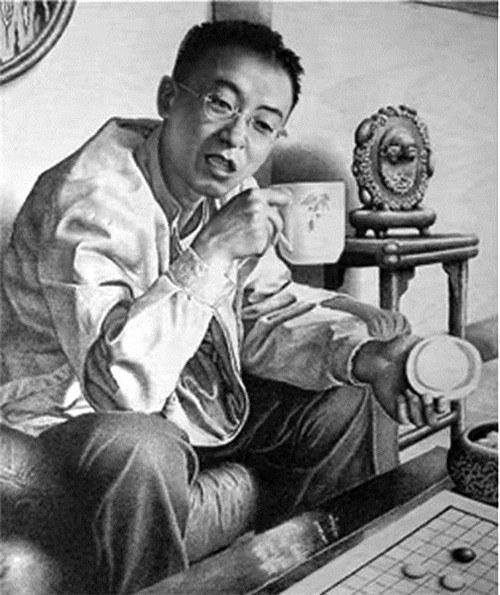

《弈者》

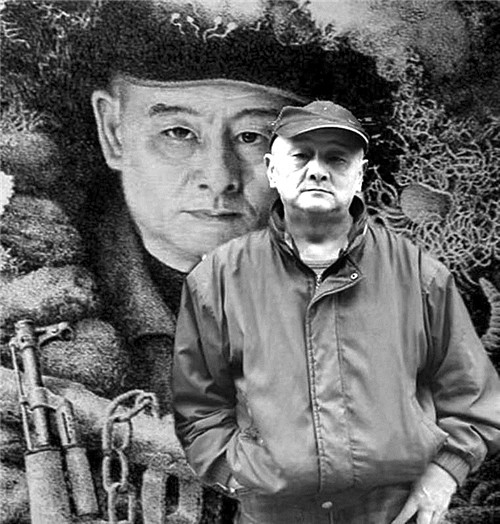

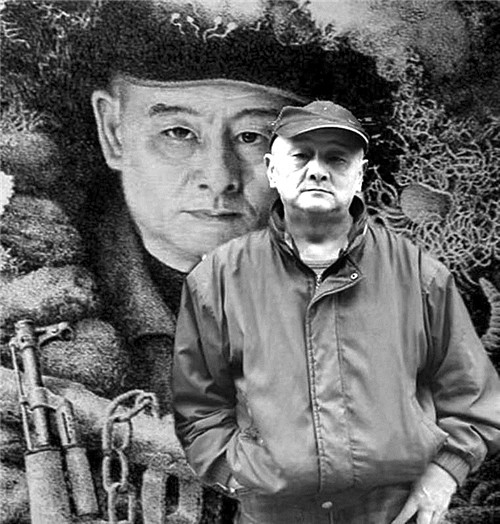

他喜欢宠物,喜欢遛弯。他是新中国的同龄人,他有一个声名显赫的伯父王铭章——在抗日战争中壮烈牺牲的国民党122师的师长(2014年9月,王铭章将军名列第一批300名著名抗日英烈和英雄群体名录)。可却很少有人知道他是一个造诣很深的“烙画”艺术家。十多年前,一位很有成就的画家朋友就称赞过他:“啊,梵高。”可惜先标签后认人的我,并没有在意……

烙画,亦称烫画、火笔画,在一些文物遗址、宗庙、寺院,偶有所见,是历史悠久工艺要求甚高的艺术门类。据传,烙画起源于河南南阳,是用一种特制的铁笔,利用高温、碳化的原理,在竹、木、丝、绢、宣纸等材料上作画。

烙画与中国画的作法的工具虽大异,但其神和技艺很多则是通达的,有讲究气势、谋篇布局之说,因而有大量的中国文人画、人物、山水,甚至书法的仿品现世。好的,几可乱真,既有原作的神韵,又现烙画特殊的质感。

而更多的作品,由于作者自身的艺术养成不足,使用材料的局限,以及难以把握的火候,使得其作品粗看也不错,有型、有神。但,仔细品评,其创作,杂乱的思绪,常常使作品艺术水平打了折扣。有时创意、构画已属上乘,但技艺和创作过程中产生的瑕疵,又让观者扼腕不已。

有业内人士将烙画定义为中国画的另一种形式。又有人认为是中国工艺品的一个门类。它的创作过程,的确就像玉雕一样,一刀失误,全盘重来。

如今,在市场经济的大潮中,烙画作品也方兴未艾,卖出上万、几十万的作品也不鲜见。很多地方都称自己是烙画的故乡,甚至可以找到自称是这门技艺的传承人办起了烙画学校。

其实,任何一门艺术,都不会是在喧嚣中发扬的。成功的艺术家,往往都是除了对艺术的热爱、磨炼、探索之外,还要耐得住长期的寂寞。他可以不在乎什么头衔、什么样的称呼,甚至甘于窘境,一辈子都在追求,表达心灵的感受。

王道安,就是这样一个大隐于市的烙画艺术家。本报择发的几幅作品,是他授权在本报的首发,以飨读者(国内曾有几家电视台对他有过报道)。

从小喜欢绘画的王道安,一直沉浸在艺术世界的追求中,用画笔排解、寻找……一个偶然的机会,他发现了烙画。他被烙画如版画一样的质感以及似油画语言细致的美一下子吸引住了,一发不可收拾。于是他拿起了烙铁,四处寻觅好木材、探寻好方法,潜心研究四十余载……同国内大多烙画作品不同,他的作品更近西画,这得益于他从小习画的童子功。在烙画界可说是独树一帜,已形成了自己的风格。

直到如今,他的邻居、老一代的人都还不知道他是一个艺术家,他的作品很少示人,也没有进入市场,别人是否认可,他全不在意,只注意自己作品的艺术表达是否到位。这可能就是一位“艺人”的“倔强”。而正是这样的执着,更让王道安的烙画艺术之树常青、常盛。