|

||||||

风声雨声 人民心声

——各地因地制宜更好更快建设海绵城市

进入夏季,许多城市也开启了“雨水模式”,偶然也会进入“看海模式”,给市民工作生活带来巨大的烦恼,造成财产损失,甚至威胁生命安全。紧跟时代,重视民意,各地区根据本地的实际情况采取相应措施建设海绵城市,丰富了生态文明建设的样态和海绵城市建设实践探索的路径。 青藏高原半干旱地区海绵城市建设的样本:西宁的探索 2016年,青海西宁市入选全国第二批14个海绵城市试点,西宁市委、市政府围绕“打造绿色发展样板城市,建设新时代幸福西宁”总目标,将海绵城市试点建设作为提升城市绿色发展的载体和城市建设转型升级的重要抓手,把大生态理念融入城市建设,有效推进了海绵城市建设的全域化、自然化和本地化,积极探索青藏高原半干旱地区海绵城市建设新路。 西宁市科学规划,因地制宜采取符合自身特点的措施,积极探索高海拔半干旱缺水城市“渗、滞、蓄、净、用、排”的新路子,构建“外围环境+城市单元”系统化治理模式,突出“山―水―城”一体共治。 西宁市年降雨量360毫米左右,但蒸发量却在1363.3毫米左右,人均水资源占有量为543.29立方米,水资源匮乏。由于大部分地区仍采用传统的开发建设模式,未形成城市雨水利用系统,雨水收集利用总量少,而且水土流失严重,生态脆弱,雨水调蓄功能弱。 要让水清,山绿。在试点区内进行山体治理,西宁结合海绵城市建设理念,通过低影响开发建设,开展水平阶及鱼鳞坑修复、生态边沟改造、冲沟修复。在降雨时实现水不下山、泥不出沟。 为保障海绵城市建设持续推进,西宁将海绵城市建设相关内容纳入了正在编制的《西宁市城市规划管理技术规定》《西宁市建设绿色发展样板城市促进条例》中。 2017年,按照“先在建、再新建、后改造”的建设时序,西宁市全力推进项目建设,重点实施湟水河湿地公园、西山生态修复等项目,并以火烧沟生态修复治理、街头绿地整治等项目为核心节点,推进建筑与小区、公园与绿地等各类型海绵化建设项目,形成“点―线―面”一体化共建成效。目前,试点区内项目已全部启动。 结合特殊的地理气候及生态条件,通过2年的建设实践,西宁海绵城市建设总结出以“渗先蓄后、净滞结合、多用少排”的经验,以技术创新彰显地域特色。

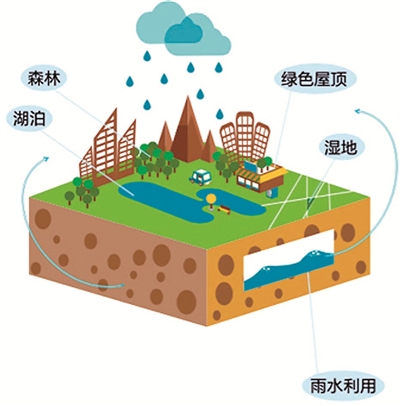

让雨水更快渗透的公共道路 四季分明的海绵城市建设样本: 萍乡重构人与水的和谐关系 道法自然,是人水相处的中国智慧。一座沿河而建的城市,必然深入思考人与河流、城市的关系。江西萍乡,位于华中,属中亚热带温暖湿润季风气候,年降水量1341-1943毫米,素有“锦峰秀水萍实里”美誉。这座百年煤城正以海绵城市建设这一开创性的探索,解锁城市蝶变的密码。 从“雨季看海”到“汛期不涝”,作为全国首批海绵城市建设试点城市,2015年以来,萍乡在全域范围内生态治水,成效显现。在国家有关部门组织的海绵城市建设年度综合绩效考评中,萍乡连续两年名列前茅。 “要理解海绵城市,首先要理解自然。”萍乡市海绵办副主任刘民一语道出了“萍乡方案”的独到之处。 海绵城市不仅仅是铺设透水砖、渗水管道,更在于让城市像海绵一样,下雨时能够吸水、渗水、蓄水、净水,达到自然积存、自然渗透、自然净化的目的。 为重构人水和谐关系,萍乡提出了“全域管控、系统构建、分区治理”的技术方案,为江南地区海绵城市建设、治理内涝困局探索出创新性的解决方案。 试点之初,萍乡在市区规划了近33平方公里的海绵城市建设示范区。在取得初步成效基础上,把试点范围扩至全市域3802平方公里,要求所有新建工程项目都必须按海绵城市建设标准开展建设。 “由于萍乡水涵养能力弱,我们突破‘以排为主’的传统治水理念,采取了‘上截—中蓄—下排’的总体治理思路,让城市像海绵一样有弹性。”刘民分析说。 在上游,将流经城区的河水引流到其他大河,减少城区段防洪排涝压力;在中游,依托湖泊打造调蓄水体,调节城区河流的洪峰流量;在下游,建设闸泵站,强化城区排水能力。 为了让城市顺应自然,萍乡在新城区,注重保护河流、湖泊、塘堰等自然海绵体,结合河湖水系、公园绿地、市政道路总体布局,构建大海绵骨架;在老城区,注重修复地下“毛细血管”,增强其雨水渗、蓄等功能。 曾经,萍乡受困于传统发展理念。如今,萍乡正以更清醒的眼光打量自身,审视未来。海绵城市建设有力促进了萍乡的经济结构调整和城市转型升级,绿色低碳的海绵产业正逐步发挥出强劲的动能。 运用“海绵+”理念,萍乡已打造出集规划、设计、研发、产品、施工、投资、运维为一体的海绵产业集群,产值超过80亿元。当地一大批传统的陶瓷、管道等建材企业成功转型,部分企业还受邀参与国家行业标准制定。

路牙不封闭有利雨水更快排出 雨量充沛地区海绵城市建设样本:南宁变得更美丽 广西南宁属湿润的亚热带季风气候,干湿分明,集中的雨季是在夏天且雨量充沛。自入选全国首批海绵城市试点城市以来,南宁坚持“治水、建城、为民”城市工作主线,精心改造提升了一大批建筑小区、公共建筑、高品质的城市公园、街头绿地,通过科学、合理的系统性治理,南宁市海绵城市试点建设卓显成效。 据统计,南宁在54.6平方公里的试点区域内,完成了262个项目,现在城市里山更青水更绿,人民群众的生活更幸福。 走在沙江河畔,栈道流水、花融锦带的画面让人心旷神怡。 “过去,家门口的这条河道是臭水沟,现在河水变清了,周边的景观也变美了,很开心看到现在的新变化!”家住澳华花园的黄先生对沙江河的变化赞不绝口。 沙江河是南宁18条内河之一的竹排江的右支流,河道两侧多为城中村,人口密集。在整治前,河水污染严重,河流行洪不畅,内涝频繁,河两岸脏乱,垃圾四处堆放,水质为劣五类。 借鉴那考河治理的成功经验,沙江河流域综合整治PPP项目于2017年动工,按照全流域治理和海绵城市相结合的方式进行治理。目前,河道工程、污水处理厂、截污工程、补水工程、海绵城市工程、智慧河道工程已全部完成,并于今年1月1日进入正式运营期。 “南湖海绵化综合改造工程主要是通过雨水花园、透水铺装的形式来收集和利用雨水。雨水花园是南湖公园海绵化综合改造工程的重要项目。” 南湖公园办公室工程师黄妙妮介绍。 从遍布公园的雨水花园,到顺着环湖路延伸的植草沟,再到全园透水铺装,都是南湖公园海绵化改造的特色,让雨水有了更多的缓降空间,被一层层“海绵”慢慢吸收。 “现在的南湖公园真正实现了‘小雨不湿鞋,中雨不积水,大雨不内涝’。”市民蒋女士赞叹道,这里环境舒适,绿化做得很好。 (本版编辑综合)

可以涵蓄雨水的城市绿化带 |