|

||||||

初心不改,深情守护童心梦

——四川省民族地区关心下一代工作综述

本报记者 胡桂芳

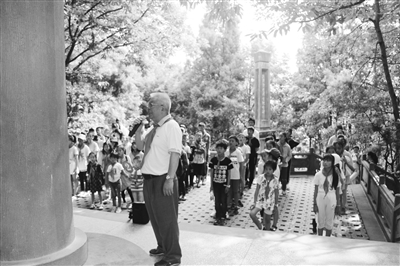

西昌市关工委开展青少年爱国主义教育 阅读提示: 四川是一个多民族省份,辖阿坝、甘孜、凉山3个民族自治州,木里、峨边、马边、北川4个民族自治县,以及16个民族待遇县(区)和98个民族乡。民族地区贫困集中连片,藏区、彝区是深度贫困地区,是全省脱贫攻坚的重点和难点,也是全省实现全面小康的关键。因而,做好新时代民族地区关心下一代工作具有十分重要的战略意义。 关心下一代工作是社会主义精神文明建设的重要组成部分,是一项伟大的育人工程。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视青少年工作,亲切关怀青少年健康成长。尤其是对民族地区青少年的健康成长寄予了深情厚望。 近年来,四川省民族地区关工委主动作为、务实创新,各项工作取得了新的明显成效,民族地区关心下一代事业迸发出勃勃生机。 传承红色基因 培育时代新人 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央特别强调要传承红色文化、红色基因。传承红色基因,已成为时代对党员干部甚至全体国人的要求,而青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”,更需要全社会的正确引导。近年来,四川省民族地区关工委把四川丰富的红色资源作为开展青少年爱国主义教育的鲜活教材,通过丰富多彩的活动,让红色基因浸润孩子们的心灵。 编撰红色读本《红军到过我家乡》,成立红色文化宣讲小分队,开展红歌进校园讲述红色故事,举办“铭记光辉历史,传承长征精神”“传承红色基因,争做时代新人”系列活动……一个个红色故事,通过多种演绎,浸润了孩子们的心田,红色的种子在这里孕育希望。这些年,省关工委命名了红军长征纪念碑碑园、红军飞夺泸定桥纪念馆、彝海结盟遗址等青少年社会教育实践基地,向青少年赠送了《八一军旗别样红》教育读本;阿坝州关工委开展“红军长征在阿坝”巡回展,走进全州44所城乡中学;甘孜州关工委将编撰的红色读本发放到5000余名孩子手中,由“五老”等组成的红色文化宣讲小分队先后40余次走进校园,播撒红色文化。同时组织青少年参观红军飞夺泸定桥纪念馆、乡城红军长征纪念馆等,向青少年讲述英雄故事,学习革命英烈不畏艰险的精神,激发孩子们的爱国主义激情。 有着98443名青少年儿童的凉山州会理县,同样注重深挖红色资源。该县依托会理会议纪念地打造“会理县青少年红色基因传承教育实践基地”,发挥好省关工委命名的四川省青少年社会实践教育基地---红军长征过会理纪念馆的作用,组织青少年常态化开展红色文化教育、“三爱”教育,传承革命精神,让红色基因根植于青少年的心灵。 助力脱贫攻坚 精准助孤帮困 “重点聚焦深度贫困地区,广泛开展助弱帮困行动,为切断贫困代际传递献计出力。”四川省委常委、组织部部长、省关工委主任王正谱曾如是强调。 2015年,四川省关工委在凉山州启动了爱心助孤行动,救助事实无人抚养的困境儿童。2016年3月,省关工委调研撰写了《关于凉山州“爱心助孤”情况的调研报告》,得到国务院、中国关工委和省委、省政府领导的充分肯定。从2016年起,省关工委每年开展“老少牵手,温暖童心”暖冬行动,两次将启动仪式设在三州地区。各地关工委也联合有关部门积极开展暖冬慰问活动,为困境青少年送去党和政府的温暖。 “希望工程——我要上大学”“青少年综合服务平台”“青春同行脱贫路·爱心助学帮困行”“圆梦工程”……民族地区关工委用心、用情、用力,助力脱贫攻坚,精准助孤帮困,极大地改善了民族地区青少年的生活条件。 阿坝州在助力脱贫攻坚中积极作为,主动融入落实脱贫攻坚“三不愁两保障”和“四好村”建设任务,多方联系爱心企业、爱心组织和爱心人士,累计资助青少年5.2万名。而在凉山州,深入开展的“五助一帮”活动有力地推动凉山义务教育均衡发展、彝区教育振兴计划、15年免费教育计划、“一村一幼”提升等落实落地。 在丹巴县巴旺乡卡卡村,曾有一名家庭贫困的儿童患上了“地中海贫血”,丹巴县关工委得知后,经过多方努力,将该病纳入重大疾病管理政策范畴,为该患儿争取到每年10万元的救助金。据丹巴县关工委相关负责人介绍,近年来,该县探索推行“N+N+1”联系机制,即多名“五老”志愿者、多名老师联系1名青少年,以多种方式向青少年普及脱贫攻坚政策以及乡村振兴的意义,同时以青少年为“辐射宣传点”,引导青少年当好亲戚、朋友、邻里乡亲的宣传员,通过“小手拉大手”的方式让青少年广泛参与,凝聚强大的精神力量。 注重自身建设 打造过硬队伍 泸定县关工委积极吸纳外县来泸定休养、伴读的老同志进入县关工委;昭觉县关工委组织1000余名“五老+德古(有威望的长者)”志愿者,走村入户开展彝汉双语政策宣传等活动;丹巴县设立5个片区关工委,推进乡镇、村关心下一代工作……近年来,四川民族地区各级关工委积极开展“六好”基层关工委创建活动,自身建设逐步提升。尤其值得一提的是,从2015年初到现在,基层关工委组织得以创新发展,三州关工委组织由7244个增长到9365个。 在这份关爱事业中,涌现出了一批“五老”志愿者,他们不忘初心、牢记使命,深情关爱青少年的感人事迹更是令人动容。被群众称为“娃娃书记”的楠木灯,在担任麦昆乡党委书记时,想方设法集中办学,入户动员娃娃们上学,而退休后他又放弃舒适的生活,住进麦昆乡中心校当起“名誉校长”,风雨无阻地陪孩子们读书长达十多年;泸定县甘当“留守奶奶”的杜文芬对乡里困境儿童的情况了如指掌,带领着60多名“五老”志愿者翻山越岭,及时为孩子们解决困难;用专业的畜牧业知识把许多苦无技术、就业无门的青年培养成养殖专业户的德昌县原政协副主席、县“五老”志愿者科技组组长陈德熙更是发挥所长,为脱贫攻坚贡献自己的力量……多年来,他们“急党政所急、想青少年所想、尽关工委所能”,舍弃安逸的晚年生活,长年活跃在乡村、社区和校园等地,倾注满腔热情,用高尚的人格影响青少年,用无私的奉献关爱青少年,赢得了社会的广泛赞誉。 “关心下一代工作使命崇高、责任重大。民族地区关心下一代工作具有特殊意义,面临特殊困难,必须特殊关爱。”四川省关工委执行主任张中伟如是说。 |