|

||||||

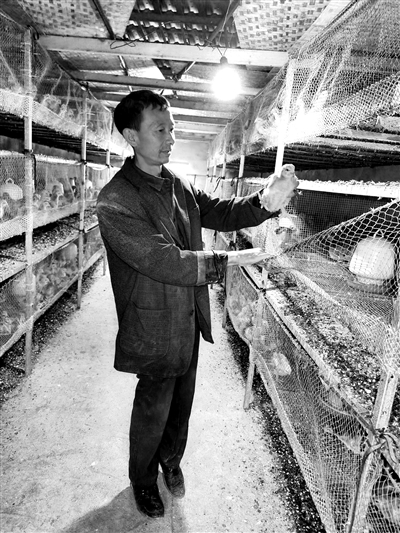

曾德均:身残志坚的养鸡大户

本报记者 赵青

“曾师傅,今天我们一家人是专门开车来买你的鸡的,就图个放心!”5月2日,钟女士来到四川省凉山州甘洛县永祥养殖专业合作社,挑选了几只生态鸡准备用来招待客人。看着喜笑颜开的顾客,合作社负责人曾德均也露出了欣慰的笑容。 曾德均是甘洛县田坝镇殷家湾村人,是当地小有名气的养殖大户,他靠养殖、销售生态鸡,不仅自己顺利脱贫,还带动了身边一帮人成功摆脱贫困。 开启“规范化”养鸡模式 13岁时,曾德均因左腿髋关节化脓,导致左腿肌肉萎缩致三级残疾,坚持读完初中后只能在家务农。婚后育有一子,却因脑瘫后遗症,只能靠双拐行走,夫妻因此离异。 曾德均虽然身有残疾,但脑子灵活,胸怀大志。无法外出务工,他就靠零散养鸡赚钱生活。“一两只鸡卖不了多少钱,不如建个养鸡场”。渐渐地,他萌生了通过养鸡致富的想法。2011年,曾德均东拼西凑了3万元钱,租下一间约800平方米的旧房,改装搭建了一个简陋的鸡棚,开启了“规模化”养鸡的奋斗岁月。 鸡棚成形后,各式各样的难题相继出现:进鸡苗、进饲料、进药品、管理病鸡……每个难题都敲打着从零起步的曾德均,但内心强大的曾德均没有妥协。他通过朋友介绍,带着病鸡长途跋涉至成都,走进省农科院求助。他还多次前往眉山市彭山区接受养殖技术指导。几番周折后,曾德均把自己培养成了养殖技术员。边养殖、边学习,干劲越来越足。 2016年,曾德均申请到2万元钱的残疾人创业补贴,增建了9间幼鸡培育室,并申报成立了甘洛县永祥养殖专业合作社、凉山州残疾人创业示范基地,正式开启“规范化”养鸡模式。 在逆境中努力前行 正当养鸡事业越来越好的时候,因为缺乏经验、条件有限,曾德均的鸡棚因为“气味儿”遭到了周边居民投诉,被迫停产歇业。 曾德均也因此犯了愁。幸运的是,他得到了广东佛山对口帮扶工作组的关注。2019年,曾德均在工作组和县残联的帮助下,搬迁了鸡棚,并协调到10亩土地,建成了三厂一池:5000平方米的成鸡厂、800平方米的幼鸡厂、700平方米的蛋鸡厂、200立方米的沼气池……总投资达98万余元。其中,工作组注入产业帮扶资金60万元,挂牌广东(佛山)对口凉山扶贫协作扶贫车间,吸纳周边贫困建档立卡户共同发展。 “从鸡场选址、土地协调到政策支持、资金帮扶、补充手续,政府给了我很多帮助。”曾德均感激地说。 2020年年初,受新冠肺炎疫情影响,甘洛县交通受到管制,永祥合作社陷入了饲料、药品进不来,鸡出不去的“尴尬”处境。令曾德均感动的是,在疫情稍有缓解后,政府部门为他办理了通行证,允许他把鸡带到各村售卖。心怀感恩的曾德均无偿为奋战在疫情防控一线的工作人员提供鸡肉,并主动要求检测部门前往合作社对所捐鸡肉进行检测。 助力贫困户脱贫 在曾德均的带领下,合作社形成了一条从鸡苗到成鸡的养殖产业链。随着养殖技术的不断提升,基础设施条件也在不断改善,新型生产、监控、管理等标准化设备的采购相继启动,屠宰场、冷凝室等工作车间也开始筹建。此外,合作社还将继续拓宽内外线销售渠道,把养殖规模进一步扩大,不少人慕名而来,购买鸡蛋、鸡苗、成鸡等。“目前成鸡销售还有困难,当务之急是打通成鸡的销售渠道。”曾德均说。 作为残疾人和残疾人家属,曾德均尝尽了生活的艰辛,内心对残疾人及其家庭充满同情,也更能理解残疾人家庭生活的不易。目前,合作社有30户股东,其中25户有残疾人,曾德均十分愿意聘请残疾人到合作社务工,并动员残疾人参与发展生态鸡养殖产业。 曾德均还有一个想法——吸纳更多贫困户参与养殖,形成一条“1+N+1”的养殖销售模式:由合作社提供鸡苗,让贫困户养殖,再由合作社销售。“技术有指导,销售有保障,相信会有越来越多的贫困户加入。”曾德均对未来的发展充满了信心。 |