|

||||||

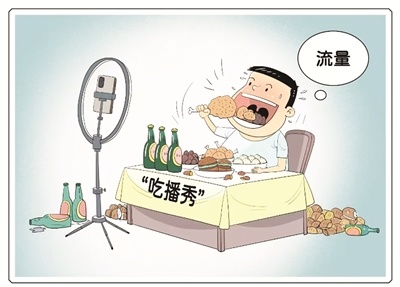

让极端吃播“吃”不到流量甜头

编者按>>> 近期,《法治日报》等媒体关注了直播间里的“大胃王”吃播以及猎奇怪异吃播等网络乱象。6月24日,中国消费者协会发布倡议,呼吁公众反对餐饮浪费,抵制极端吃播。中消协指出,勤俭节约是中华民族的优良传统,珍惜粮食、反对浪费更是现代社会文明程度的重要标尺。然而,当下部分网络平台却充斥着大量极端吃播内容,以挑战人类生理极限的食量,或猎奇、罕见食材(如超辣食物等)为噱头吸引眼球,不仅严重背离饮食文化的本真内涵,更造成令人痛心的食物浪费,也有损网络文明。 极端吃播到底有哪些危害?该如何抵制极端吃播的畸形表演?本期观点予以关注。 危害—— 极端吃播是对饮食文化的扭曲 ◎ 舒爱民 中国消费者协会此次明确倡议大家抵制极端吃播,呼吁全社会重树正确饮食价值观,这是一道需要全民作答的文明考题。 极端吃播之危害,其一,践踏勤俭节约的传统美德。中华民族自古崇尚“一粥一饭,当思来之不易”,而某些主播为博取流量,暴饮暴食甚至通过剪辑造假、假吃催吐制造“大胃王”幻象。这种浪费行为,其实已经突破道德边界,涉嫌触犯《中华人民共和国反食品浪费法》——该法规定:禁止制作、发布、传播宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品的节目或者音视频信息。当食物沦为吸引网友观看、点击的工具,传统美德中的珍惜与敬畏便荡然无存。 其二,危害公众健康,扭曲饮食文化。超量进食严重违背生理规律,主播“表演”暴饮暴食,向观众传递出错误信号:健康与食欲可肆意对抗,享受美食之乐在于追求极端刺激。青少年群体心智尚未成熟,更易被此类内容误导,形成不良的饮食观念。据报道,有部分青少年因模仿吃播尝试超辣食物导致健康受损。可见,极端吃播已从文化乱象演变为社会隐患。本应“吃得科学、吃得健康、吃得文明”的饮食文化,被异化为一场以身体健康为代价的流量狂欢。 其三,侵蚀网络生态,污染网络文化。流量至上的逻辑驱使平台与创作者追逐极端吃播内容,审核机制形同虚设,推荐算法推波助澜。当“猎奇”“挑战极限”成为流量密码,真正传递饮食智慧、文化内涵的优质饮食内容反而被边缘化。中消协倡议强化平台审核,优化推荐机制,抵制极端吃播,正是要打破这一恶性循环,重建健康有序的网络文化生态。 一句话,极端吃播违背公序良俗,败坏社会风气,不利于全社会树立正确的饮食消费观念,助长了铺张浪费的不良风气。 饮食文化是文明的镜像,折射着人与自然、人与社会的相处之道。而极端吃播的泛滥,恰是现代社会浮躁心态的缩影——当娱乐异化为感官刺激,消费沦为无节制挥霍,文化便失去了滋养人心的力量。因此,我们必须抵制极端吃播,让饮食文化回归安全健康正途。 特例—— 猎奇怪异吃播不应成为流量密码 ◎ 曲征 有一种极端吃播的典型表现或者说特例,不得不关注,那就是猎奇怪异吃播。 新鲜芦荟剥皮后蘸蜂蜜,主播一边说着“这样特别好吃”,一边止不住地想呕吐,眼眶憋得通红,艰难地做吞咽状。据《法治日报》近日报道,类似的猎奇怪异吃播直播和视频,在平台上还有很多,这些主播不仅将非常见的食材做成食物,有些甚至直接进食活金鱼、死老鼠、喝食用油等,完全超出常人所能接受的范围。 猎奇吃播的走红,背后是流量至上的观念在作祟。在平台算法的推波助澜下,越极端、越能刺激观众感官的内容,越容易获得高流量奖励。部分主播为了在竞争激烈的直播市场中脱颖而出,不惜剑走偏锋,以突破常规伦理、制造强烈视觉冲击的方式,满足一些观众的好奇心与窥探欲。而观众在猎奇心理的驱使下,也不自觉地为这类内容贡献了流量,形成一种恶性循环。 然而,这种猎奇吃播带来的危害不容小觑。 除了容易误导观众,尤其是心智尚未成熟的青少年,从身体健康角度看,喝油、食用怪异食材等行为,极易对身体造成严重伤害,这类主播无疑是在以健康为代价换取短暂的流量;从法律角度看,此类吃播也存在诸多法律风险,不仅可能违反《中华人民共和国反食品浪费法》,还可能因食用珍稀野生动物、未经检疫的高风险食材,触犯野生动物保护、动物防疫等方面的法律法规。 面对猎奇怪异吃播这种特殊直播,有关部门应在整治“大胃王”吃播的基础上更进一步,比如,通过行政规章或司法解释,界定猎奇吃播的违法违规性质;要进一步细化相关规范性文件的实施办法,明确猎奇怪异吃播的禁止标准,如不得食用国家明令禁止的野生动植物,不得展示血腥、恶心画面等,让监管有章可循。 猎奇怪异吃播风行,也拷问着平台的流量机制和创作导向。正如光明网的一篇文章所说,什么样的内容被鼓励,什么样的内容不被提倡,什么样的内容必须彻底遏制,规则需要更清晰,也要更有力地体现在实际的执行之中。 整治—— 治理“大胃王”吃播别“时紧时松” ◎ 苑广阔 据《法治日报》报道,近日,浙江杭州一知名吃播在下播后上演了一场惊心动魄的“抢救”——其因暴饮暴食后试图用牙刷催吐,结果牙刷不慎滑入咽喉,直达胃部。所幸经医院抢救,异物被成功取出。据了解,该博主以“大胃王”挑战闻名,每次直播超量进食后,为缓解饱胀感及维持身材,经常用牙刷刺激喉咙催吐。此事被曝光后,再次引发公众对“大胃王”吃播的关注。 尽管国家早已出台反食品浪费方面的法律,明令禁止宣扬暴饮暴食的节目,监管部门也曾多次出手整治,比如2020年国家网信办处置了1.36万个违规账号。但部分主播仍通过深夜直播、虚假标注等方式规避监管,继续以极端饮食博取流量。这一现象表明,整治“大胃王”吃播,不能仅靠阶段性专项行动,而应建立长效监管机制。 其中,网络直播平台必须承担起主体责任,真正做到“露头就打”。像部分主播在直播中吃掉数十斤食物,却在屏幕角落标注“非一人食用”,实则全程独自进食;有的则利用平台夜间审核松懈,在深夜时段进行暴饮暴食直播。这些行为就暴露出平台监管存在漏洞。 网络平台作为内容传播的第一道防线,本应严格审核直播内容,但部分平台在利益驱动下,对“大胃王”吃播“睁只眼闭只眼”。有的甚至通过算法推荐,使此类内容获得更多流量。事实上,平台完全有能力加强技术监管,如通过AI识别异常进食行为、强化关键词过滤、建立用户举报奖励机制等。据报道,有的平台曾对“大胃王”相关搜索进行提示,并封禁违规账号。倘若平台仅满足于“运动式治理”,而非持续优化审核机制,乱象必然死灰复燃。 要根治“大胃王”吃播,必须形成常态化的治理模式。首先,平台应落实主体责任,不仅要加强夜间审核,还需建立“黑名单”制度,对屡教不改的主播永久封禁。还要建立跨平台失信联合惩戒机制,让极端吃播一处受限、处处受限;其次,监管部门需强化执法,对纵容违规内容的平台依法处罚,如罚款、限流甚至关停服务;最后,公众监督不可或缺,有关部门和平台应鼓励用户举报违规直播,并完善“一键举报”机制,让“大胃王”吃播无处藏身;直播受众应擦亮双眼,拒绝为浪费行为增加流量,主动屏蔽不良内容。 “大胃王”吃播的整治不能“紧一阵、松一阵”。唯有平台扛起责任、监管持续发力、公众积极参与,才能彻底遏制这一畸形现象,让网络空间回归健康、节约的正轨。 延伸—— 靠“大胃王”挑战引流的歪风当刹 ◎ 唐传艳 如今,网络中流传着一些“大胃王”挑战视频。《法治日报》记者近日调查发现,吃完一定分量的食物即可免单甚至还能获得奖励,已经成为不少餐饮店的引流方式。有饭店老板透露:“挑战视频发出去后,店里客流量翻了几倍。哪怕挑战者没吃完,剩下的食物拍照发‘朋友圈’也能引流。” 单纯从商业角度来看,饭店如此引流可以产生极佳的广告效应。挑战视频在社交平台动辄数十万播放量,围观群众为见证“奇迹”涌入店内,即便挑战失败,饭店仍要求参与者将剩余食物拍照发朋友圈的规定,也能为饭店带来二次传播。这种低成本、高曝光的引流方式,让不少商家趋之若鹜。 然而,在吃完免单和奖励的背后,商家早已布下精巧的套路。据报道,免责协议成为商家挡箭牌,要求参与者声明自身无基础疾病、自愿承担风险;挑战规则暗藏玄机,比如在某网红巧克力派挑战中,看似普通的甜品,实则裹着坚硬的巧克力壳,不嚼碎难以吞咽且禁止饮水……这些套路不仅是诱导暴饮暴食,还将饮食安全风险转嫁给消费者。 对普通消费者而言,参与这类挑战无异于拿健康做赌注。人体消化系统有明确的承受极限,短时间内强行摄入过量食物,轻则可能引发急性胃扩张、胰腺炎,重则可能导致食道破裂、窒息等致命风险。某挑战者曾因强行吞咽硬质巧克力派导致食道划伤,治疗费用远超挑战奖金。此外,部分商家与消费者签订免责协议,尽管这类协议没有法律效力,却也给消费者维权造成一定的障碍。 对于社会而言,这类促销活动还违背了相关法规和公序良俗,社会影响恶劣。《中华人民共和国反食品浪费法》明确禁止餐饮经营者诱导超量点餐,而“大胃王”挑战以奖励机制变相鼓励暴饮暴食。商家若刻意设置无法完成的挑战任务,则涉嫌虚假宣传和欺诈消费者。部分挑战视频中出现的夸张吃相、浪费食物画面,更与公序良俗相悖。 “吃垮饭店”成为短视频新梗,挑战失败者的懊恼表情包成为传播素材,可使这类活动的影响迅速扩大,进而引发效仿潮。希望有关方面重视、整治这一问题。更希望所有消费者都看清“大胃王”挑战的危害,自觉抵制这类活动。通过多方努力,尽早刹住这股歪风,既是保护消费者权益的必然要求,更是守护反食品浪费成果的应有之义。

朱慧卿 作 |