|

||||||

丹心映雪域 齐心同筑梦

——青海省玉树公路总段以“四色同心五情路”书写高原养路人的奋斗篇章

◎ 樊永涛 张壹林

集体荣誉 玉树公路总段2022年被共青团青海省委、青海省青年志愿者协会授予优秀青年组织荣誉称号 囊谦公路段2021年获得第六届全国文明单位称号 黄河沿公路段2021年被中共青海省直属机关工作委员会授予“省级机关先进基层党组织”荣誉称号 花石峡公路段2020年被中华全国总工会评为“全国模范职工之家” 个人荣誉 爱帕扎西才仁2025年被授予“全国先进工作者”称号 严玉花在2023年被全国公路职工思想政治工作研究会推选为“2023公路交通行业优秀政研工作者” 董玉慧在2023年获得“全国交通技术能手称号” 在青藏高原的崇山峻岭间,矗立着一座用信仰与匠心铸就的精神丰碑——玉树公路总段以“四色同心五情路”为精神坐标,书写着交通人的时代答卷。他们用对事业的赤诚热爱、对历史的深情回望、对干事创业的澎湃激情、对团结奋斗的深厚情谊、对文化传承的诗意情怀,使五种滚烫情感在雪域天路交融激荡,更以“缺氧不缺精神”的担当,将每一公里征途都锻造成检验初心的考场、连接民心的纽带,在三江源腹地生动演绎着“两路”精神的当代传承。 红色赋能“筑天路”,党建引领提升管养质效 一条条公路如银色丝带穿越雪域,连接着城乡,承载着希望。面对极端气候与复杂地质条件的双重挑战,玉树公路总段以“红色引擎”驱动养护事业高质量发展,将党建工作的政治优势转化为攻坚克难的实践伟力,红色力量正以燎原之势赋能“天路”养护,书写着新时代高原养路人的奋斗篇章。 “把党旗插在养护一线,让党徽在高原闪耀。”这是玉树公路总段党委副书记、总段长武文生常挂在嘴边的话。作为青藏高原公路养护的主力军,该总段管辖的普通国省干线公路始终面临着冻土区养护、地质灾害频发等难题。近年来,总段党委以“红色赋能‘筑天路’”为主线,构建起“强基固本、品牌赋能、创新创效、主责主业”工作体系,推动管养公路总体技术指标稳定在82以上,优良路率突破75%,交出了一份党建与业务深度融合的“高原答卷”。 在党建引领筑牢“红色堡垒”的实践中,总段党委将制度建设作为突破口,通过构建全面从严治党主体责任体系,形成两级党组织环环相扣的“责任链”,将党建要求嵌入公路养护、安全生产、应急抢险等全流程。 品牌赋能激发的“红色活力”正在雪域蔓延。总段党委创新打造的“一馆一室一廊”州级党支部共享阵地,已成为党员教育的红色熔炉;所属各单位如囊谦公路段的“初心领航·‘谦’路有我”子品牌的提质升级,形成了“主品牌引领、子品牌联动”的党建矩阵。 在主责主业战场上,总段党委以“精准编制方案、严格质量管控、前置安全监管、闭环效果评估”工作法,推动养护生产提质增效。今年重点打造的53公里试验路段,通过“路域美化、设施升级、文化融入”举措,成为展示高原公路风貌的窗口。路域环境整治提升工程中,党员带头清理边沟、修复边坡,让公路“颜值”与通行能力同步提升。当被问及养护工作的秘诀时,武文生说:“没有比脚更长的路,没有比人更高的山。我们用‘党建红’引领‘生态绿’,让每一公里公路都成为党联系群众的连心路。” 如果说玉树公路总段的红色实践是一幅气势恢宏的画卷,那么花石峡公路段的坚守则是这幅画卷中最动人心魄的细节。在国道214线、省道219线的198.96公里管养路段上,黄河支流的凌汛、短时强降水的突袭、冬季严寒,共同构成了养护工作的“生命禁区”。“在这里养路,不仅是技术活,更是意志的考验。”花石峡工区工区长樊国仓的话语中透着高原养路人的坚韧。 面对极端环境,花石峡公路段党支部将“六个一”党建要求转化为具体行动。通过党支部书记议事会定期研判养护难点,建立起“党员责任区”与“路段责任制”双轨并行的管理模式。 精神文明建设的深化为雪域养路事业注入了文化暖流。花石峡公路段以铸牢中华民族共同体意识为主线,将民族团结进步创建与精神文明建设深度融合,通过制度化的学雷锋志愿服务和社会主义核心价值观主题实践,构建起“文化育魂、实践育人”的双轮驱动模式。这些浸润着红色基因的实践活动,为推进新青海建设筑牢了思想根基。 “我们段始终有个传承,党员干部必须冲在最前面。”樊国仓回忆起去年那场暴雪,国道214线一处路段积雪达1.2米,党员突击队连续奋战48个小时,饿了啃干粮,困了裹着大衣在铲车上打盹儿,最终打通道路。这种“以段为家、以路为业”的奉献精神,正是花石峡公路段将红色基因融入血脉的生动写照。当被问及如何看待这份艰苦的工作时,赵启发望着窗外的雪山说:“每当看到车辆安全驶过我们养护的路段,所有的苦和累都值了。” 这条平均海拔4200米的“天路”上,红色力量正以润物无声的方式,将组织优势转化为发展优势,将政治热情熔铸为养护动能。正如武文生所说:“我们要让每一公里公路都成为检验党建成效的考场,用养护人的脚步丈量初心,用雪域天路的平安畅通书写对党和人民的忠诚。”这份红色承诺,正在青藏高原的蓝天白云下,绽放出最美的时代芳华。 金色服务“连心路”,信息畅通提升服务品质 在三江源腹地,玉树公路总段养护的2353公里公路正从传统交通边缘地带跃升为区域综合枢纽。这些群山之间的道路,不仅是支撑畜牧业发展、生态旅游开发和绿色产品输出的经济动脉,更肩负着维护民族团结、保障生态安全的国家战略使命。在这条跨越雪山草原的“金色服务带”上,曲麻莱公路段与养护中心的公路人以坚守与创新,共同谱写着“连心路”的动人篇章。 曲麻莱公路段管辖着国道215线与省道313线532公里的路线,其中国道215线穿越可可西里自然保护区,沿途多为无人区。在这片“生命禁区”,公路人用智慧与汗水搭建起服务与保障的双重屏障。 服务驿站成为过往司乘人员心中最温暖的记忆。依托段本部和4个分工区打造的公路服务驿站,将免费停车、茶水供应、如厕指引、路况信息等服务集于一体,还配备了制氧机、无线网络等设施。重庆游客在留言簿上写道:“感谢青海养护员工的热情服务,温暖了旅行者的心”;一位货车司机则通过自驾APP分享:“在驿站休息时,连高反都缓解了不少”……这些来自天南海北的好评,印证着曲麻莱段将服务向公路沿线延伸的努力——他们不仅将驿站信息上传到地图软件,还安排专人维护卫生间,让每个途经这里的旅人都能感受到高原的暖意。 全年无休的养护战斗在极端气候中持续上演。该段坚持“预防为主、防治结合”原则应对多重挑战。7月至9月的养护黄金期恰遇强对流天气,应急防汛小组24小时待命;冬季的风吹雪常使垭口积雪达1米以上,干部职工顶风冒雪清雪除冰,昼夜救助受困车辆。“抓小、抓细、抓日常”的工作理念,体现在根据工区人员机械配置合理分配任务的科学管理中,也落实在圆满完成“国检”及年度目标的实际行动上。 “我家门口那座桥”工程让牧民的期盼照进现实。3月起,曲麻莱公路段联合政府部门,历时两个月在无信号的深山中进行走访调研,征求群众意见,最终确定52座钢便桥建设点。岗当村村民扎西才仁的夏季牧场曾需蹚过齐膝深的河水,如今一座宽2.5米、长4米的钢便桥横跨溪流。截至目前,20座钢便桥已建成通行,不仅解决了牧民季节性转场所面临的出行难题,更成为完善当地交通网络的惠民工程。曲麻莱公路段段长毛胜说:“这些钢便桥承载的不仅是车轮,更是党、政府与牧民群众的心心相连。” 如果说曲麻莱段是“连心路”上的温情驿站,那么养护中心则是这条动脉的“心脏监护室”。作为全总段公路养护的技术中枢,养护中心以标准化管理与精准化作业,为2353公里路网提供着全天候的技术支撑。 精细化管理在国道574线称多连接线病害整治工程中展现得淋漓尽致。今年5月,项目办技术人员采用“研设计文件+剖病害成因+分类型台账+细任务清单”工作法,对33.979公里路段开展“地毯式”核量。通过建立“病害特征—责任主体—核量标准”对应机制,实现数量、桩号、实物的“三精准匹配”,为施工计划编排提供了数据基准。“我们用‘零误差核量’倒逼‘零缺陷施工’。”养护中心主任金万福介绍道,这种将核量成果纳入项目管理数据库的做法,已成为高原公路养护的标杆模式。 标准化项目推进机制确保工程提质增效。养护中心坚持“早谋划、早布置”原则,第一时间成立项目办明确岗位职责,根据工程特点制订详细进度计划。在国道214线修复养护等项目中,通过加大人财物投入力度,实现多个养护项目同步高效推进。 全天候路网监控构建起安全防线。养护中心联合气象部门建立每日路况上报机制,对国省干线突发事件实施快速响应。“养护工作没有淡季。”金万福的话语中透着专业自信,这种自信源自养护中心对辖区道路裂缝、坑槽等病害的动态监测,更来自应急抢险预案的常态化演练。 当夕阳为雪山下的公路镀上金边,那不仅是阳光的折射,更是无数公路人用青春与奉献铸就的“金色”光芒。 绿色生态“畅思路”,环保理念推动持续发展 在青藏高原腹地,长江、黄河、澜沧江奔腾而出,孕育了中华民族的生命之源。玉树公路总段所养护的路段,正位于这片被誉为“中华水塔”的三江源国家公园核心区域。这里不仅是维系高原生态平衡的关键屏障,更承载着当地群众出行与区域发展的民生期待。面对生态保护与公路养护的双重使命,结古公路段与黄河沿公路段的养路人书写了一段“路与自然共生”的动人篇章。 在玉树市周边,国道214线与国道215线如银色丝带穿越隆宝国家级自然保护区与巴塘草原。这片区域既是黑颈鹤等珍稀鸟类的栖息地,也是当地牧民赖以生存的草原牧场。然而,人均25公里的养护里程、点多面广的路段分布,加之高原复杂气候的考验,让结古公路段的养护工作始终面临着“生态保护”与“通行安全”的双重挑战。 从今年6月起,一场针对国道215线的专项整治行动在这里展开。“辖养路段存在超粒径碎石散落、边坡植被稀疏等问题。”结古公路段段长孔繁宏介绍。面对上述情况,养护团队创新采用“机械攻坚+人工精捡”的协同模式:挖掘机在开阔路段清理大型石块,养护人员则手持铁锹、耙斗深入急弯、陡坡等机械盲区,用双手丈量每一寸公路。 碎石清理的硝烟未散,生态修复的战役已然打响。“清理不是目的,复绿才是关键。”孔繁宏指着边坡上新生的绿意说。养护人利用“土工布固土+耐寒草种撒播”技术,先将坡面松土整平,铺设可降解土工布防止水土流失,再混合披碱草、垂穗披碱草等本土草种进行播撒。为应对高原强紫外线,他们创新采用绿色土工布覆盖保墒,待草苗破土后再人工揭膜。 科技赋能让绿色养护更具韧性。在路面病害处置现场,一种新型裂缝贴材料正在改变传统养护模式。“这种环保型胶粘剂能在高原复杂多变环境下稳定使用。”孔繁宏说,“更重要的是,它能减少挥发性有机物排放。”而在坑槽修补作业中,感压型沥青修补料的应用实现了“零碳排放”——无需加热,仅通过车辆碾压便可与原路面紧密结合。2024年,结古公路段通过材料回收再利用技术,将998.4吨废旧沥青料转化为再生材料,利用率高达90.43%。 这套“动态监测+定期清理+生态复绿”的长效机制,不仅提高了车辆通行能力,更真正实现了“安全线”与“生态线”的和谐统一。 从结古沿国道214线向北行驶200公里,便进入了黄河沿公路段的辖区。这里路面平均海拔4500米,216公里的路段全部穿越高原冻土区,夏季融沉、冬季冻胀导致的路面裂缝,让养护工作如同在“豆腐上修路”。更特殊的是,这段公路紧邻黄河源头核心区,生态保护红线时刻悬在养路人的心头。 路面养护的“微创革命”正在冻土区悄然发生。“在冻土区搞养护,既要跟病害斗,更要跟时间抢。”黄河沿公路段副段长杨发虎的话语中透着坚毅。针对夏季融沉形成的坑槽,养护人员严格遵循“清缝、加热、灌胶、整平”四步工艺,针对不同类型的裂缝“对症下药”,通过科学、及时的预防性养护,有效封闭路面裂缝,防止裂缝进一步扩大,从而延长道路使用寿命,保障行车安全与舒适。 生态修复的智慧在取土场治理中体现得淋漓尽致。在玛多县境内的一处取土场,昔日的沙化土地已披上绿装。“牧民最初不理解,怕我们破坏草场。”杨发虎回忆道。为此,黄河沿公路段联合当地政府建立“三方沟通机制”,邀请牧民代表参与修复方案设计,因地制宜制定修复方案,结合当地高寒干旱气候及沙化土壤特性,优化边坡加固、植被选配等技术细节,对部分陡峭边坡采用削坡等措施稳固坡面,实施“平整场地+草籽撒播绿化”,全方位保障修复效果;面对大风扬尘、土壤墒情差等挑战,采取错时作业、覆膜保墒等措施,确保进度与质量“双提速”。 当太阳升起,晨光洒在草原上,远处的藏野驴群悠然自得,与公路上行驶的车辆构成一幅动人的画面。这里的养路人用智慧与坚守证明:在生态脆弱的高原地区,公路养护与自然保护并非对立面,而是可以相互促进的共同体。 蓝色安全“拓新路”,制度健全严守安全底线 6月10日,随着青藏公路格尔木至那曲段提质改造工程启动,玉树公路总段所辖的囊谦、杂多两个公路段便迎来了极大的安全保通挑战。面对地质环境复杂、交通流量激增、极端天气频发等多重考验,两个公路段以“人民至上、生命至上”为根本遵循,将安全发展理念贯穿公路养护全过程,在生命禁区探索出高原公路安全保通的新路径,用坚守与创新为雪域天路筑牢“蓝色安全屏障”。 囊谦公路段辖养的423公里路段,因特殊的地理环境成为安全保通的“硬骨头”。这里60%以上路段依山傍水,夏季暴雨引发的落石塌方时有发生,国道214线部分路段因山体慢性推移已出现沉陷、推移等病害,随时面临滑坡风险。“我们养护的不仅是公路,更是沿线群众的生命通道。”囊谦公路段段长安永福的话语中透着沉甸甸的责任。 面对超期服役的路基和频发的地质灾害,囊谦公路段将科技手段作为安全保通的“先手棋”。在滑坡风险点,一套集地表监测、钻孔测斜仪地下监测、水文地质参数采集于一体的“天地空”监测系统已完成调试,24小时捕捉山体位移数据。“当监测数据超过预警阈值,系统会自动推送信息到我们的手机终端,为应急处置争取黄金时间。”安永福介绍,该系统覆盖滑坡体主滑方向、后缘拉张区等关键区域,使公路安全防护从“被动应对”转向“主动预警”。 在日常养护中,囊谦公路段创新推行“三查联动”机制:春季开展路基路面病害调查,夏季强化桥涵构造物专项检查,秋季实施沿线设施隐患排查。针对发现的路面沉陷问题,技术团队采用“圆坑方补、浅坑深补”工艺。“我们在每处隐患点都设立了‘党员责任岗’,确保整改措施落实到人。”安永福说。 桥隧养护方面,囊谦公路段秉持“预防为主、科学养护”原则,建立“一桥一档案”管理制度。对辖养的42座桥梁实施定期检测,采用超声波探伤技术排查结构隐患,今年已完成5座大桥支座更换、梁板混凝土破损修复及桥墩冲蚀防护工程。在总段今年组织的应急演练中,囊谦公路段与省交通综合行政执法、交警部门协同构建的“15分钟应急响应圈”成效显著,从发现险情到完成交通管制平均耗时缩短至12分钟。 当青藏公路“一绕”路线的重任落在杂多公路段肩上时,这条雪域通途正承受着历史极值的交通压力——日均近3000辆次的车流量,同比增长55%,货车占比高达68%。“236公里的绕行路线,5个冰雪垭口,2座隧道,60余名养护工……”杂多公路段段长许成铭用一组数据勾勒出保通战场的严峻。 面对“人少、路长、任务重”的困境,杂多公路段以制度创新破解难题。在安全生产治本攻坚三年行动中,他们将563公里养护里程划分为12个“安全责任网格”,每个网格明确“路段长+安全员+养护小组”的责任体系,制定包含286项具体职责的《全员安全生产责任清单》。 子曲河工区区长黄贤忠的故事,是杂多公路段安全文化的生动注脚。这位有着15年党龄的“老公路人”,将每日安全检查制度执行得一丝不苟。在一次路面修补作业中,他发现新职工未规范佩戴安全帽,当即暂停施工召开现场安全教育会:“在高原上作业,安全装备就是我们的‘救生索’,少一个卡扣都可能致命。” 6月18日,澜沧江第一隧道的应急演练成为检验保通能力的试金石。模拟场景中,两辆追尾车辆引发燃油泄漏起火,监控室发现险情后,应急指挥平台立即启动“一路多方”联动机制:15分钟内,交警完成交通管制,消防救援车抵达现场,医疗救援力量随时待命。“从发现险情到道路抢通仅用2小时17分钟。”许成铭介绍,这样的实战演练已成为常态。 养护一线的创新实践同样闪耀着智慧光芒。在查乃拉卡山垭口,涂着红、黄、蓝、白“四色”的废旧轮胎被巧妙安装成防撞设施,既回收利用了废弃物,又有效减弱了失控车辆的撞击势能。“这些轮胎墙不仅是安全屏障,更成为雪域公路的一道风景线。”许成铭介绍,该段还在急弯路段优化警示标牌布局,更新磨损标线30公里,通过“视觉引导+物理防护”双重措施降低事故风险。 当三江源的晨雾轻抚过平整的路面,当牧民的转场铃声与汽笛交织成歌,这条穿越雪山草原的“天路”,早已超越了交通基础设施的物理意义,成为连接党心民心的“同心路”、铸牢民族团结的“团结路”、守护绿水青山的“生态路”、通向共同富裕的“幸福路”。玉树公路总段全体职工将继续以路为纸、以汗为墨,让每一段征程都闪耀着信仰的光芒,让每一寸土地都铭记着奋斗的足迹——这是用生命丈量的忠诚,用奉献书写的答卷,更是用初心映照的精神海拔。(青海省玉树公路总段供图)

春季:路面病害整治。

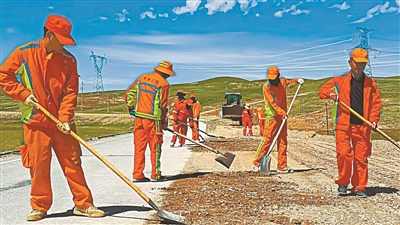

夏季:路域环境整治。

秋季:路基整修。

冬季:清雪保通。

|