|

||||||

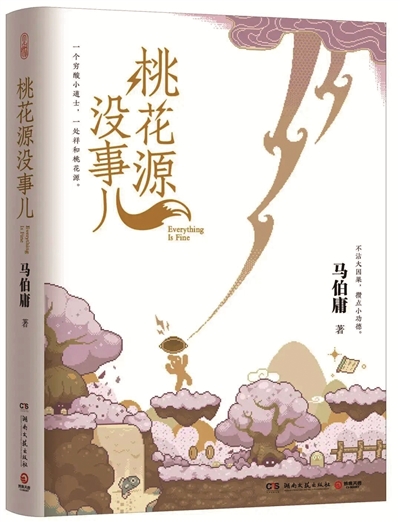

桃花源的祛魅与重构

——读马伯庸《桃花源没事儿》

◎ 王志高

马伯庸在其新作《桃花源没事儿》中以独特的叙事视角,对中华优秀传统文化中最富诗意的“桃花源”意象进行了一场深刻的祛魅与重构。这部积淀十余年的作品,通过小道士玄穹的日常,展现了一个褪去理想光环的世俗桃花源。在这里,仙境传说与现代职场困境奇妙交融,完成了一次对中国式乌托邦的当代诠释。 小说的叙事结构呈现出马伯庸标志性的“见微知著”特色。前三分之二的篇幅如工笔画般细致描绘玄穹处理桃花源日常纠纷的琐碎工作,后三分之一则笔锋陡转,因一场突如其来的危机将所有线索巧妙串联。这种由日常生活突然转向重大危机的叙事转折,不仅增强了故事的戏剧张力,更暗喻着现代人生活中那些猝不及防的变故。当玄穹发现这场危机将影响他“每月二两三钱的菲薄俸禄”时,小说完成了对传统英雄叙事的彻底解构——理想国的存亡与一个小人物的薪资直接挂钩,这种荒诞却真实的因果链,恰恰构成了对当代社会最犀利的讽喻。 马伯庸在语言风格上展现出惊人的创造力。他既娴熟运用古典白话的简洁韵味,又大胆引入“KPI”“背锅”等现代职场术语,营造出时空错位的叙事效果。“蜘蛛精”抱怨“连个编制都没有”,“西海三太子”炫耀“我爹是龙王”,这些充满现代感的台词被植入神话语境,产生的不仅是令人会心一笑的喜剧效果,更是对一些社会现象的尖锐讽刺。特别值得注意的是“天雷”这一意象的运用——每当玄穹企图获取不义之财时必有天雷劈下,这一设定既是对“天道轮回”传统观念的幽默戏仿,更是对当代社会“德不配位”现象的深刻讥讽。 《桃花源没事儿》延续并深化了马伯庸“为小人物立传”的创作传统,但将视角下沉到更基层的位置。玄穹不再像《长安十二时辰》的张小敬那样肩负拯救城市的重任,也不像《长安的荔枝》的李善德那样承担特殊使命,他的困境纯粹是保住饭碗、维持生计这种最朴实的生存需求。这种极致的生活化视角,反而让作品获得了更普遍的共鸣。 小说对妖怪群像的塑造同样精彩纷呈。“西海三太子”傲慢表象下的家族压力,“蜘蛛精”敏感性格背后的身份焦虑,“狐妖”心机手段中隐藏的生存智慧,这些复杂立体的人物刻画打破了非黑即白的简单二元论。马伯庸借此展现了一幅生动鲜活的众生相、浮世绘,每个角色都承载着特定的社会隐喻。这种以妖喻人的手法,明显受到《聊斋》的影响,正如作者坦言:“每次读《聊斋》都能读出新意。” 《桃花源没事儿》的出版正值马伯庸作品被多媒介改编的高峰期。这种跨界传播的成功,源于作品虽然植根于特定历史或奇幻语境,但探讨的却是超越时空的人性命题。玄穹面临的职场困境、薪资焦虑、责任与报酬的失衡,无一不是现代人的集体症候。马伯庸将现代情绪植入古典框架的做法,既让古代故事获得当代活力,又为现实问题提供了历史观照。 《桃花源没事儿》最终完成了一次对传统乌托邦的祛魅与重建。马伯庸笔下的桃花源不再是避世的理想国,而是充满烟火气的现实缩影。玄穹没有解决所有问题,危机也未必彻底消除,但正是在这种未完成状态中,我们看到了最真实的生活样貌。作品告诉我们:理想不在远方,而在对待日常的态度中;英雄主义不在丰功伟绩,而在平凡坚守里。正如马伯庸在后记中所期许的——读者能在这部作品中“看到自己的年轮”。

|