|

||||||

网络空间不能沦为负面情绪宣泄场

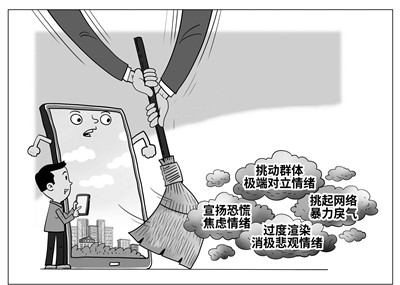

编者按>>> 近段时间以来,一些负面情绪尤其是恶意挑动行径,在网络空间蔓延,让网络空间沦为负面情绪宣泄场,甚至酿成网络暴力,既侵害普通网民的合法权益,又严重破坏了网络秩序。 为营造更加文明理性的网络环境,近日,中央网信办印发通知,在全国范围内部署开展为期2个月的“清朗·整治恶意挑动负面情绪问题”专项行动,聚焦社交、短视频、直播等平台,全面排查话题、榜单、推荐、弹幕、评论等重点环节,着力整治挑动群体极端对立情绪、宣扬恐慌焦虑情绪、挑起网络暴力戾气、过度渲染消极悲观情绪四类问题。 恶意挑动负面情绪有哪些危害?如何整治这种网络乱象?又该如何为负面情绪易感人群筑起“防护墙”?本期“文明棱镜”对此予以关注。

大扫除 朱慧卿 图 危害 恶意挑动负面情绪 是在制造“传染病” ◎ 关育兵 “清朗·整治恶意挑动负面情绪问题”专项行动,剑指网络空间中长期弥漫的负面情绪“病毒”。那些被刻意煽动的对立、恐慌、暴力和悲观情绪,犹如数字“传染病”,通过社交、短视频和直播等平台快速扩散,侵蚀社会理性根基,毒化公共讨论空间。认清这一数字“传染病”的传播机制与社会危害,是构筑网络免疫屏障的首要步骤。 一些网络内容生产者热衷于将个体矛盾上升为群体攻击,在性别、地域、代际等议题上刻意制造分裂,搞性别歧视、地域歧视、代际歧视、粉丝抱团互黑等。他们巧妙利用社会热点,给特定群体贴上极端标签,煽动网民“站队”互撕。这种操作表面打着“正义”旗号,实则通过建构虚假对立来获取流量与关注。挑动群体极端对立情绪,像一把无形利刃,悄然割裂社会成员间的信任纽带,使理性对话让位于情绪宣泄,最终瓦解社会和谐的心理基础。 与此同时,贩卖恐慌焦虑情绪的“病毒”也在不断变异升级。从健康领域的所谓“致命威胁”到食品领域的“妖言惑众”,再到“再不补课就晚了”“再不‘鸡娃’就晚了”等教育焦虑,这些内容往往利用信息不对称制造紧张氛围,甚至以“内幕消息”“良心警告”为包装,触动着人们对未知风险的天然恐惧。这种恐慌焦虑情绪的传播,不仅可能导致一些个体产生非理性行为,如盲目跟风、过度防范,更可能扰乱正常的社会秩序。当公众长期处于“预警疲劳”状态,真正需要警惕的风险反而可能被忽视,社会整体的风险应对能力将因此受损。 网络暴力戾气的蔓延,则呈现出更为赤裸的破坏性。在弹幕、评论区和社交平台上,人身攻击并不少见,理性辩论被情绪宣泄取代,“人肉搜索”将线上争议延伸至线下骚扰。这种暴力行为常以“道德审判”自居,实则践行着以暴制暴的丛林法则。网络暴力戾气不仅直接伤害特定个体,更在毒化整个网络生态,使理性声音因恐惧而沉默,极端言论因猖獗而放大。 更为隐蔽的是那些过度渲染消极悲观情绪的“软性毒害”。它们以“直面现实”自诩,将个别负面事件夸大为时代悲剧,将发展中的必然挑战描述为无解困境。这种“绝望哲学”的传播,本质上是在消解社会进步的内在动力。长期受此影响,青少年容易产生“努力无用”的错觉,奋斗者可能陷入“前路无望”的迷思,最终削弱社会创新创造的活力与信心。 此次专项行动,正是对这股“数字疫情”的及时阻断,其深远意义在于守护亿万网民的精神健康,筑牢社会和谐稳定的心理防线。 整治 对恶意挑动负面情绪行为说“不” ◎ 张连洲 网络空间是亿万网民共同的精神家园。整治恶意挑动负面情绪问题,符合广大网民的利益。从治理手段来讲,法律规制、平台防范、部门监管、公众参与,一个都不能少。 利用法律来规制。恶意挑动负面情绪的行为,虽然表现形式多样,但并非无“法”规制。我国现有法律体系已为此提供了明确的法律依据。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条提出:“利用信息网络辱骂、恐吓他人,情节恶劣,破坏社会秩序的,依照刑法第二百九十三条第一款第(二)项的规定,以寻衅滋事罪定罪处罚。编造虚假信息,或者明知是编造的虚假信息,在信息网络上散布,起哄闹事,造成公共秩序严重混乱的,依照刑法第二百九十三条第一款第(四)项的规定,以寻衅滋事罪定罪处罚。”这些规定,为打击网络空间恶意挑动负面情绪的行为,提供了明确的刑法适用依据。 对于尚不构成犯罪的行为,新修订的《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十条规定了寻衅滋事行为的治安处罚措施。据专家介绍,恶意挑动负面情绪的行为,属于该条款中所说的“其他无故侵扰他人、扰乱社会秩序的寻衅滋事行为”,情况属实且尚未构成犯罪,应按寻衅滋事治安违法行为论处。 夯实平台责任。网站平台需要深入开展自查自纠,坚决堵塞问题漏洞,包括优化内容审核机制,加强对话题、榜单、推荐、弹幕、评论等重点环节的排查,建立账号分级管理制度,对挑动极端对立、宣扬暴力的账号采取限流、禁言、封号等措施。平台还应优化算法推荐机制,限制煽动性内容传播,加强内容审核与用户教育,建立正向激励机制。 监管执法常态化。各地网信部门要加强排查处置,从严处罚问题突出的网站平台、账号和MCN机构。短期专项行动固然重要,但更应建立长效监管机制,防止问题反弹。还要创新监管的技术手段,利用大数据、人工智能等技术手段,有效识别和预警有组织的情绪煽动行为。 公众理性参与。公众要做网络空间的“把关人”,不制造、不传播、不放大被恶意挑动的负面情绪。面对煽动性内容,用户应保持警惕,核查信息源,避免被情绪化内容裹挟,在转发信息前,应理性判断其真实性和潜在影响。公众媒介素养的提高,可以减少负面情绪的传播可能。公众还要积极举报,对违规内容形成群防群治的良好局面。 公众还要培养理性平和的心态,面对社会转型期不可避免的阵痛和个体遇到的现实困难,应予以更多的理解,用解决问题的务实态度替代一味抱怨和指责。只有当理性对话取代情绪宣泄,当建设性批评取代恶意攻击,我们的网络空间才能成为真正有益于思想交流、精神成长、问题解决的公共领域。 保护 为负面情绪易感人群筑起“防护墙” ◎ 郭宝哲 网络积极情绪如同营养剂,能凝聚人心、传递温暖;网络负面情绪则会削弱社会凝聚力、制造社会冷漠,它对易感人群的影响更大,比如青少年群体、老年人群体。 从认知层面看,青少年正处于价值观塑造的关键时期,被恶意挑动的负面情绪容易让他们形成片面、极端的认知。比如在“饭圈”乱象中,一些人鼓动明星粉丝恶意拉踩、攻击谩骂其他明星及其粉丝,青少年长期接触这类信息,可能会将攻击性言论视为正常表达。从心理层面看,那些宣扬恐慌焦虑、消极悲观情绪的内容,会让青少年的内心充满不安,极易产生心理阴影,出现焦虑、恐惧等不良情绪,严重影响心理健康。 换言之,网络世界信息繁杂,青少年的心智尚未成熟,缺乏对复杂信息的辨别能力。恶意挑动负面情绪的内容往往包装巧妙,青少年难以察觉其中的不良意图,容易被其迷惑。网络平台的算法推荐,在一定程度上也加剧了这一问题。部分平台为追求流量,根据用户的浏览习惯进行精准推送,导致青少年陷入“信息茧房”,接收到的负面信息不断增多,进一步放大了负面情绪的影响。 为让青少年在网络世界中不被负面情绪“带偏”,家庭、学校和平台需协同发力。家庭是青少年成长的第一课堂,家长要以身作则,规范自己的网络言行,为孩子树立榜样。同时,要加强与孩子的沟通交流,关注他们的网络使用情况,及时发现并纠正孩子受到网络负面情绪影响的行为。 学校应开设相关课程,提升学生辨别网络信息的能力,引导他们理性看待网络负面信息。学校还可以组织丰富多彩的线下活动,让青少年在现实生活中获得积极的情感体验,减少对网络的过度依赖。 平台要严格落实主体责任,优化算法推荐,避免青少年陷入“信息茧房”,为他们推送积极健康、符合其心理发展特点的内容。比如短视频平台可以设置青少年专属频道,筛选优质内容供他们浏览,引导青少年树立正确的价值观。 老年人在网络中容易受负面情绪影响,是因为他们对信息的甄别能力相对薄弱,对新技术、新媒介的使用存在知识盲区,对网络信息的真实性核查意识不足,容易被夸张表述误导。熟人社交中的从众效应,则进一步让老年人失去了独立判断能力。 为此,子女应多与老人交流,多提供一些可靠的信息,帮助老人打破“信息孤岛”。社区、媒体与公益组织可通过短视频、科普手册等形式,向老年人普及网络安全知识,让他们认知到“情绪不等于事实”,当遇到争议信息,切勿轻易转发,避免在情绪洪流中仓促站队,如果关乎切身利益,最可靠的信息源是权威媒体、官方发布平台等。

|