|

||||||

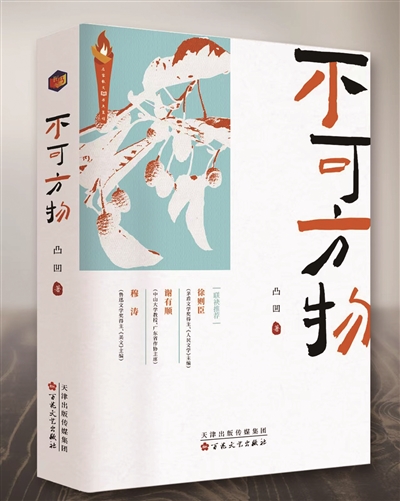

万物相契,赋魂川蜀生态印记

——读凸凹散文集《不可方物》

◎ 黎二愣

作家凸凹以散文集《不可方物》(百花文艺出版社2025年7月出版)的非虚构文学记写,完成了对川蜀地理、人文精神所领悟的坐标搭建。 该书通过书写博物、风物、人文等方面的22篇散文,从人与人、物与物、人与物三个领域,描绘了作家心中的理想世界,揭示了万类和鸣、天地共融、群生和洽的宇宙法则。其中,“身为河流爱好者,水利研究人,再或者身为川人,尤其生命成因与呼吸被成都平原的风吹拂过的”凸凹先生,对川蜀人依赖水、治理水、活用水的水文化精神进行了重点关注和诗意描述。 四川盆地,山高水长,大小河流1419条,享受过水的润泽,也承受水患之难。可以说,一部川蜀史,就是一部治水史。为此,凸凹在《章山谒李冰》《阳平山访冰不遇》《与李冰相遇》三篇文章中,用1.5万字对蜀地古今水利建设的历史、事件、人物进行了田野式考察的追踪、寻根、问祖,复显川蜀水文化的地方记忆,以“为乡土立传”的高度,构建了川蜀“巴山若此江河喜,蜀水安然岁月欢”的人文景观。书中,凸凹对水与山,水与水,水与人的平衡共处、互利共生进行了写作,发掘了四川生态文化、文明的当代价值。 书中《逐水而居的桤木》《会飞的茶》《一脉清流》等文章,对蜀水文化进行了诸多补充和延伸,阐释了水与物、水与人之间的默契、和谐关系。整部书,与水有关联的文字达四万多字,占全书45%的篇幅,充分体现了凸凹对川蜀生态精神内涵的认可和敬重。特别是三篇涉及都江堰的长文,忠实记写了都江堰无坝分流、自动排沙、自流灌溉的智慧与自然天物的高度契合,提纯并固化了川蜀人与自然大同、平衡、和解的天人合一的自然哲学思想。 《鼯之翔》一文中,作者对鼯鼠救助时那种生命形态的感染力,充满了悲悯与震颤:“这个物体的内部流动的血液,跟我们的一样,红色,浓于水,有热度,这是我从它腿部的一个豁口处看见的……我还看见它的眼中含夹着无望和求救的元素,并透过栅栏,幽幽地向我射来。这是高级动物与低级动物撇开了本性中恶的部分之后剩下部分的交流?是血肉的感应,思想的灵犀,还是神的暗谕……”这段文字,是作者对生命的共情,超越了物种生理和心理的界限,主动承担起向这些生命致歉的责任。书中对杀牛现场人与牛的追杀与反追杀,对狗主人吊死大黄狗和父亲拧断家兔脖子而亡的细致讲述,将自己幼小心灵中的恐惧感和失去另一种生命的悲伤感、疼痛感写得断肠、剜心。 在《隧道里流出的面包与黄金》一文里,作者写现代火车如何艰难通到万源山区的过程,将自然简化为人类待用的资源储藏室,也体现了凸凹可合理利用生态的观念。文章里的少年们捡拾洞渣,在物质匮乏年代形成了独特的生态循环,让废铁、残煤、木材变废为宝,隐含了当代可持续发展的理念。《会飞的茶》《猕猴桃的中庸江湖》则从植物学角度,揭示了人类对自然规律适应、尊重、顺从之后,大自然也会无形地反哺、回馈人类的规律,将人与自然的互动与感知,写得欢愉、澄澈、空灵,体现了作者的物我观、天道观。 书中对人物的记述,立足于人与人之间平等、温情、接纳的确认。《我的老师崔世远》中,崔老师是北大高才生,岁数长“我”20多岁,在那个年代,他被“贬”至“小如麻雀的偏僻”的万源县,但他精神充实,没有任何的消极颓废、愤世嫉俗,而是与学生同喜同乐,以写诗、朗诵诗的阳光心态,照耀、温暖每一个同学。崔老师这种旷达与超然,是放下、自在的淡然,也是对时事的洞明,对时代的宽容和与自己的和解。这部书中,无论是父母、兄弟,还是文朋诗友,他们与社会、与自然的相处、交往,无不是宽容、豁达,每一次与作者的亲近、交集,无不如沐春风,心旷神怡。这都体现了凸凹本人的和合观、大同观。 凸凹认为,写散文需要作者诚实、坦荡,字字有来源,句句有依凭。通过《不可方物》,我们看到了他数十年的翻山越岭,也理解了他,为了解出生于沱江边的母亲,对沱江源头进行纵深式考察;为了解在重庆生活、工作过的父亲,他会对重庆的山水、历史进行深层次的考证;为了解他祖籍地湖北省孝感市,他去当地进行风土人情考察。这是他秉持巴金“讲真话”的散文法则,也是他散文中所透显出的人格力量。如此说来,凸凹“万物相契,赋魂川蜀生态印记”的定位便有理论支撑,其叙事的真实性也令人信服。

|