|

||||||

彭强刚:用镜头为孝心写诗

◎ 张凤莉

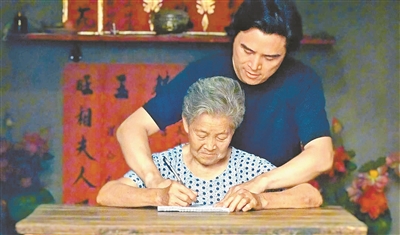

彭强刚教母亲向素芳写字。曹丽红 摄 没有跌宕剧情,没有华丽剪辑,只有母亲写字时颤抖的手、耕种时佝偻的背,和儿子一声声耐心的回应。这些朴素日常,在短视频平台上汇聚成1.6亿次的温暖流量,叩击着万千网友的心。视频的拍摄者彭强刚,是四川省资阳市乐至县通旅镇花书房村人。从成都的设计师,到85岁母亲向素芳的全职陪伴者,彭强刚放下绘图笔,拿起手机,用持续更新的268条视频,为“如何在当下尽孝”写下了名为“四川素芳”的一份生动答卷。 从安居到陪伴,孝在细节中生长 从舒适的生活到贴心的陪伴,孝心在细微之处得以体现。父亲去世后,彭强刚不放心母亲独居,毅然放弃成都事业返乡。母亲的房间被他悄悄改造:床头装上感应灯,墙边加装安全扶手。“母亲有起夜习惯,有一次差点绊倒。”这个小小的细节,成了最长情的告白。 他教不识字的母亲使用智能手机,仅学习接听微信视频就反复练习了数日。“我不想留下‘子欲养而亲不待’的遗憾。”他用耐心温柔地拆除了数字时代的藩篱,让母亲的世界不再因距离而孤单。 镜头之下,是时代的乡愁 “一开始拍视频,只是想留住母亲的日常。”彭强刚说。他开设的“四川素芳”账号,却意外地成为传递孝道、安放乡愁的窗口。 最动人的一幕是“教母亲写字”。母亲因取快递只能按手印而感到自卑。彭强刚便连夜手绘“象形字帖”,把笔画比作“小树枝”和“玉米秆”。他握着母亲颤抖的手,一笔一划,没有一丝催促。“妈,不着急,我们慢慢写。您看,这一竖比昨天直多了。” 当母亲终于能独立写下“向素芳”三个字,并骄傲地举着快递单说“人家说我字写得好,我说是我儿教的”时,这条视频戳中了百万网友心中最柔软的地方。有网友留言:“我外婆也不识字,我从来没有这个耐心。看了视频,我哭了,这周末就回家。” 孝心涟漪,从一家到一村 彭强刚的孝行像一颗投入静水的石子,在这个偏远的村落荡开层层温暖的涟漪。 在他的言传身教下,在成都当篮球教练的儿子,也成了奶奶的“开心果”。一回村就手把手教奶奶拍球、投篮,让农家小院充满了欢声笑语。“孝是跟着学的!”彭强刚欣慰地说,“我做的,孩子都看在眼里。” 在花书房村,彭强刚成了老人们的“共享亲人”:送突发骨折的邻居就医,协助寻找走失老人,主动上门教老人们用微信视频与远方儿女“见面说话”……村民感慨:“强刚不仅对自己妈好,还带动了整个村的风气。现在年轻人回村,都学着他陪老人干活、聊天。” 孝,是看见并成全父母的需要。 “以前总觉得,孝就是多挣钱,给父母买好东西。”彭强刚望着母亲,语气温和,“现在我才懂,母亲要的,不过是有人记得她的疼,顺着她的意,陪她说说话。” “我拍的不仅是我的母亲,也是每个人的父母。我希望大家看了我的视频,能多回回头。他们等的不是钱,是你推门而入时那一声‘妈’。” 后记 >>>>>>> 一堂看得见的“孝心实践课” 在彭强刚的故事里,我们看到的不是一个被塑造的“模范”,而是一个主动选择并沉浸其中的儿子。他将“尽孝”从干巴巴的责任,升华为充满温情的亲子关系重建。 在他的镜头里,我们看到的不仅是一位儿子的反哺之心,更是一个时代对亲情的集体回望。这些视频,为万千网友上了一堂“看得见、学得会”的孝心实践课,也让花书房村成为乡村全面振兴中“精神共富”的生动缩影。 在这个步履匆匆的数字时代,我们或许都欠父母一句耐心的问候、一次用心的陪伴。而彭强刚用他最朴素的方式提醒我们:孝,不在远方,而在每一次回头的目光里,在每一次握紧的手中。 |