|

||||||

李东方 非遗技艺护国宝 沥尽心血成楷模

杨 澜

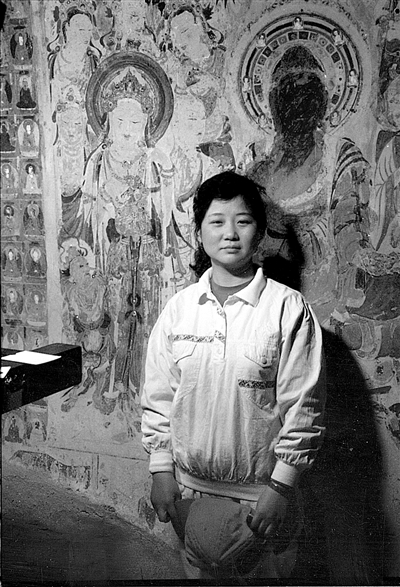

李东方年轻时在敦煌洞窟中的工作照 从1984年到现在,她把青春芳华全部奉献给了珂罗版临制技术,奉献给了国宝。她用二十多年的时间精心完成了九个精选洞窟壁画局部的复制,为后人留下了珍贵的文化财富;她依托精湛的技艺,促成了《三希帖》《明解增和千家诗注》等国宝的两岸合璧。 她叫李东方,是“2018年北京榜样”,今年2月被中央宣传部授予北京榜样优秀群体“时代楷模”称号。她用青春芳华和非遗技艺守护国宝,传承文化。

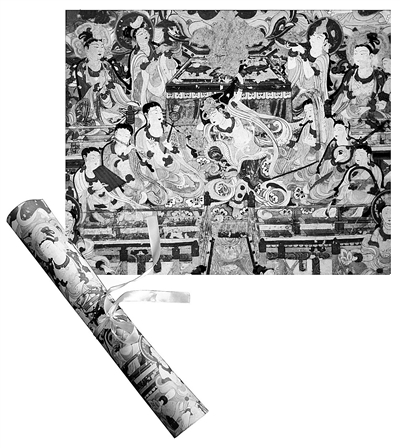

敦煌伎乐壁画(珂罗版) 启程 珂罗版临制技术对于文物的复制保留和文化传承有着举足轻重的作用。珂罗版临制,是由德国人阿尔倍脱在19世纪60年代发明的一项印刷技术,于清光绪年间传入我国,印刷特点是逼真传神,甚至连书画作者本人都无法准确分辨。1974年,李东方毕业后被分配到国家文物局,是第一批在故宫博物院工作、学习珂罗版临制技术的人。这门技术需手工操作,相当于还原书画作者的绘画步骤,对经验积累、色彩辨识和绘画功底要求很高,真正掌握这项技艺的人一直都很少。 日本画家平山郁夫1983年访华,参观敦煌莫高窟后,提出以日本的技术复制敦煌壁画。消息见报,当时在国家文物局从事珂罗版临制文物工作的李东方提出:“我们中国人自己可以复制!”1984年7月30日,二十多岁的她主动请缨,乘坐了三天三夜火车,到达敦煌莫高窟,开始了延续国宝生命的传奇之旅。

原中央工艺美术学院院长常沙娜(左二)为李东方(左一)题词 坚守 “照相”“修版”“晒版”“印刷”,临制的每个环节都不简单,既需要高超的技艺,更需要巨大的耐心。担心沉重的设备对敦煌莫高窟造成损坏,她根据珂罗版技术原理,设计制作了专为莫高窟使用的珂罗版“土相机”。害怕复制不成功,她一种颜色刻一张版,“每一块版都需要独立修版,版和版叠加时不能有一根头发丝的差错,否则前功尽弃。敦煌壁画穿越历史沧桑,很多锈迹和斑驳也要如实复制下来。”敦煌112窟《反弹琵琶》的复制,李东方和她的同事们用了八个月才完成。1996年时任敦煌研究院院长段文杰特别为李东方在敦煌莫高窟临制的珂罗版壁画题词评定:“形象准确、色彩丰厚,表现了人物精神,体现了壁画特色,是成功的。”历经数十年的努力,李东方荣获2016年全球华人影响力人物“文物保护终身贡献奖”,2015年至2017年,她的作品连续两届荣获中华印制大奖金奖。 文物保护工作之于李东方,早已不是工作,而是她毕生的追求。她从国家文物局离职后,仍提出申请,独自开展敦煌壁画的复制。这一坚守,又是十多年。2008年,李东方对敦煌莫高窟的九个特别精选的洞窟及壁画局部进行了精心复制,复制的敦煌壁画作为文物资料永久留存,为后人留下了珍贵的文化财富。二十多年的戈壁生活,她耗尽青春,奔波劳累,曾因营养不良而短暂失明;为让稀世国宝从墙壁上“移”下来,她拿出全部积蓄67万元,又多方筹措资金,甚至把国家文物局奖励给她的10万元都全部投入到临制工作。作品受到世人瞩目,但她没有用来谋取私利,曾有人开出1700万高价购买李东方复制的5种敦煌壁画,她断然拒绝:“这些都是国家文物,不是敛财的工具。”

李东方与她复制的敦煌壁画 夙愿 她不仅守护民族文化,还为构筑民族统一的文化纽带贡献着力量。 因历史原因,书画文物《三希帖》(王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》)两岸分离。2015年,在北京故宫博物院成立90周年之际,李东方以精湛的珂罗版临制技术,依托两岸故宫博物院馆藏的《三希帖》原件,复制并制作了90套《三希帖》展品。合璧出版发行《三希帖》,完成了两岸华人夙愿,见证了两岸人民牢不可破的文化纽带,表达了两岸人民盼望和平统一的美好心愿。 更多的文化纽带,在李东方的努力下,实现了联结。我国传统启蒙读物“三百千千”中的《千家诗》,最著名的藏本《明解增和千家诗注》上下册分别收藏于台北故宫博物院和中国国家图书馆。在李东方的努力下,实现了两岸合并制作出版发行。李东方也于2017年入选第六届中华印制大奖“中华印刷杰出人物”。 “在自己有生之年,要将这门独有的技艺传承下去,要用这门技艺,将祖国流失海外的国宝书画尽可能多的带回家,留给后人!”坚守匠心的李东方还在拼搏的路上。 |